Floresa.co – Saban pagi Wandy – bukan nama sebenarnya – selalu duduk di depan rumahnya di sebuah kampung di Colol, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ini daerah yang terkenal sebagai salah satu sentra kopi.

Sambil menjemur badan, ia memperhatikan warga kampungnya berangkat ke kebun. Sering kali, tanpa ia sadari, air matanya tiba-tiba menetes. “Ketika saya lihat orang-orang yang ke kebun, saya merasa diri saya tidak berguna,” katanya.

Seperti itulah perasaannya selama lebih dari 17 tahun ini sejak ia tidak bisa bekerja karena salah satu kakinya buntung. Kaki kanannya diamputasi setelah mengalami luka serius akibat tembakan polisi di Ruteng, Rabu, 10 Maret 2004, dalam peristiwa yang hingga kini dikenal sebagai “Tragedi Rabu Berdarah”.

Wandy tidak sanggup menceritakan rinci kejadianya. Tangisannya meledak ketika baru memulai cerita. Ia mengibaratkan itu seperti menyiram air garam di atas luka. “Sampai saat ini saya masih rasa trauma,” ujar pria 42 tahun itu saat ditemui Floresa.co pada akhir November 2021.

“Kalau malam, saya susah tidur. Ketika dengar suara ledakan apapun, saya selalu kaget,” katanya. Suara ledakan selalu membuatnya mengingat kembali detik-detik ia mendengar bunyi tembakan aparat keamanan dalam tragedi itu, yang pelurunya juga bersarang di tubuhnya.

Berawal dari Penangkapan Petani

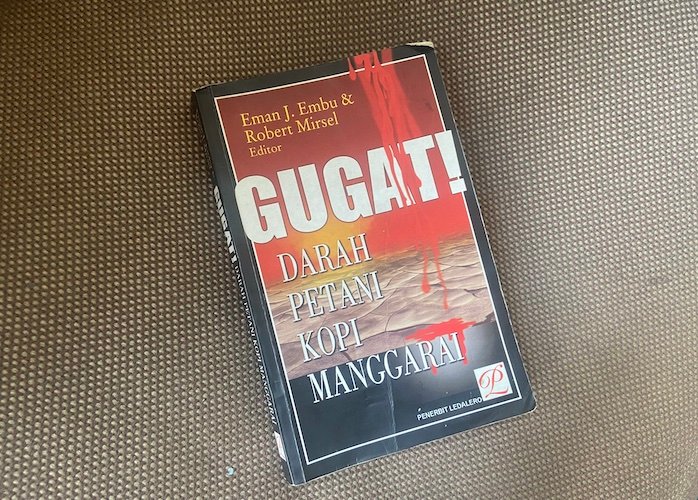

Buku Gugat! Darah Petani Kopi Manggarai, yang diterbitkan oleh Penerbit Ledalero (2014), mengisahkan bahwa peristiwa naas itu terjadi saat sejumlah petani dari Colol, wilayah yang secara administratif meliputi Desa Rendenao, Desa Uluwae, dan Desa Colol, unjuk rasa di kantor Polres Manggarai. Mereka memprotes penangkapan beberapa rekan mereka.

Penangkapan petani itu berkaitan dengan keputusan Bupati Manggarai Anton Bagul Dagur pada 13 Juni 2001 tentang Pembentukan Tim Terpadu Operasi Penertiban dan Pengamanan Hutan di Wilayah Kabupaten Manggarai. Keputusan itu menjadi dasar bagi terbitnya surat perintah kepada tim terpadu pada 7 Oktober 2002 untuk mencabut dan memotong semua tanaman yang dianggap ditanam secara sepihak oleh masyarakat, di mana mereka dijuluki sebagai perambah hutan, serta membongkar pondok-pondok yang berada di kawasan hutan negara.

Pada 19-20 Desember 2002, Pemkab Manggarai mensosialisasikan program penertiban itu kepada masyarakat di Kampung Tangkul dan Colol. Dalam kesempatan itu warga mempertanyakan masalah batas pal (tapal batas) yang saat itu belum jelas, khususnya di Desa Rendenao dan Uluwae.

Pemkab Manggarai menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa Operasi Wanalaga dilakukan pada wilayah atau lahan-lahan yang baru dibuka atau hasil perambahan hutan. Wanalaga adalah sandi operasi kepolisian dalam upaya pemberantasan illegal logging, perdagangan hasil hutan, dan satwa yang dilindungi.

Soal batas-batas yang tidak jelas, Pemkab Manggarai berjanji akan melakukan penelusuran dan melibatkan masyarakat. Bila dalam penelusuran itu ternyata tidak ada titik terang tentang tapal batas, maka akan diselesaikan dengan cara lonto leok (musyawarah adat) antara masyarakat dengan Pemkab Manggarai.

Apa yang diucapkan Pemerintah Manggarai tak sama dengan kenyataan. Pada 14-17 Oktober dan 23-24 Oktober 2003, tim itu melakukan penertiban di lahan-lahan petani kopi yang merupakan lahan yang dikelola secara turun temurun. Tim terpadu itu membabat kopi, beserta tanaman lain milik petani di wilayah Tangkul dan Welu, Desa Rendenao, dan di Colol dan Biting, Desa Uluwae (saat ini Colol sudah dimekarkan jadi desa definitif yakni Desa Colol). Akibat pembabatan itu, sekitar 162 keluarga petani kehilangan kebun kopi.

Pasca pembabatan kopi itu, pada 9 Maret 2004, aparat gabungan yang dipimpin Bupati Anton menangkap tujuh petani. Lima di antaranya merupakan warga Dusun Tangkul, Desa Rendenao yang sedang mengambil ubi keladi dan kayu bakar, dan dua warga Dusun Rewung, Desa Tango Molas, yang sedang bekerja di kebun di wilayah Desa Rendenao. Empat perempuan dan tiga laki-laki itu dituding merambah hutan.

Kabar penangkapan itu serentak memicu kemarahan warga. Keesokan paginya suara gong dari rumah adat di Kampung Tangkul bunyi bertalu-talu. Begitu juga di beberapa kampung lainnya. Warga pun berhamburan ke jalan. Dalam budaya Manggarai, apabila gong dibunyikan bertalu-talu, itu tanda ada kejadian luar biasa.

Selang beberapa saat, tiga truk datang dari arah timur. Warga berbisik-bisik di antara mereka bahwa mobil-mobil itu hendak ke Ruteng untuk menjemput tujuh petani yang ditangkap. Sekitar 120 orang kemudian pergi ke Ruteng dan menuntut Polres Manggarai membebaskan tujuh petani itu. Salah satu di antara massa itu adalah Wandy.

Setibanya di Ruteng, warga menggelar unjuk rasa. Tak berselang lama terjadi kericuhan setelah polisi melepaskan tembakan ke arah warga yang menyebabkan enam orang meregang nyawa; lima meninggal di tempat, satu di rumah sakit. Korban luka-luka 28 orang, tiga di antaranya mengalami cacat seumur hidup, termasuk Wandy.

Wandy dibawa oleh seorang biarawati Katolik ke RSUD Ben Mboi Ruteng dan dirawat selama delapan hari di sana. Kemudian, bersama sejumlah korban lainnya, ia dipindahkan ke Rumah Sakit St. Rafael Cancar, sekitar 20 km arah barat kota Ruteng dan dirawat di rumah sakit itu selama tiga bulan.

Di rumah sakit itulah, kaki kanannya diamputasi. “Saat mau amputasi kaki itu, saya hanya pasrah. Yang saya pikirkan waktu itu tentang nasib, masa depan saya,” ucapnya lirih.

Setelah diamputasi, kaki kanan Wandy disambung menggunakan kaki palsu berbahan kayu. Kaki palsu itu tidak cukup membantunya untuk beraktivitas. Hingga kini, ia hanya bisa berjalan di dalam dan sekitar rumah. Ia tidak pernah lagi ke kebun seperti sebelumnya.

Etrin, 45 tahun, juga bukan nama sebenarnya, adalah kakak kandung Wandy yang kini mengurusnya setelah orangtua mereka tiada. Ia tak bisa membendung air matanya ketika mengenang peristiwa itu. “Saya tahu dia ke Ruteng (ikut demonstrasi). Ketika tahu dia jadi korban penembakan, saya kaget. Saya tidak sanggup mengunjunginya selama satu bulan dia dirawat,” tuturnya.

Menurut Etrin, sebelum kejadian itu, Wandy adalah sosok pekerja keras dan riang. “Dia jadi pendiam setelah kejadian itu. Saya lihat dia trauma. Dia sering susah tidur kalau malam,” ujarnya.

Etrin sulit menerima kondisi adiknya saat ini dan berharap bisa kembali seperti dulu lagi. Emosi adiknya itu yang kerap meledak-ledak dan ia seringkali harus mengalah saat berdebat dengannya. “Kami… tidak mau menantangnya, walaupun (menurut kami) yang dia pikirkan salah. Kami banyak-banyak mengerti,” tuturnya.

Gin, 57 tahun, bukan nama sebenarnya, punya kisah mirip. Suami Gin, Marten, ikut dalam rombongan warga ke Ruteng itu. Gin yang mengaku tidak tahu bahwa suaminya sangat terpukul ketika sore harinya mendengar kabar bahwa Marten menjadi salah satu korban. Rahangnya patah, sementara kepalanya bengkak dan memar. “Dia kembali ke rumah masih dalam keadaan sakit. Kami obati dia dengan obat tradisional,” tuturnya.

Kesimpangsiuran Kabar

Penyebab kericuhan yang berbuntut penembakan warga di Ruteng itu sempat simpang siur. Polisi menuduh warga sebagai biang kerok kericuhan karena hendak melakukan penyerangan.

Namun sejumlah saksi, seperti dalam Gugat! Darah Petani Kopi Manggarai, mengatakan bahwa kericuhan terjadi karena polisi mendorong massa yang hendak masuk ke halaman kantor Polres Manggarai untuk mengikuti juru bicara mereka yang berada di halaman kantor tersebut. Dan, tiba-tiba ada orang yang melempar batu dari arah belakang kantor Polres dan mengenai polisi dan massa aksi. Setelahnya, kericuhan pecah.

Pater Robert Mirsel, SVD, editor buku Gugat! Darah Petani Kopi Manggarai, mengatakan, pemberitaan media kala itu cenderung menyudutkan korban dengan mengutip mentah-mentah pernyataan Kapolres Manggarai AKBP Boni Tampoi, dan Kapolda NTT Brigjen Edward Aritonang.

Ia mengatakan, ada pertanyaan besar dalam benaknya dan rekannya, Pater Hubert Thomas, yang tiba di Manggarai pada 12 Maret 2004, dua hari setelah peristiwa berdarah tersebut; apakah benar pemicunya adalah masyarakat? “Kami datang untuk menelusuri kasus tersebut dengan perspektif lain, yakni dari perspektif korban penembakan,” katanya kepada Floresa.co. “Kami tidak percaya masyarakat sederhana ini melakukan penyerangan (terhadap polisi).”

Mereka menemui para korban dan keluarga untuk mengetahui keadaan dan mendengarkan cerita mereka. Pater Robert mengatakan, selama investigasi dan advokasi kasus itu, tantangan utama yang mereka hadapi adalah mengubah pandangan, baik masyarakat umum, media massa, maupun pemimpin Gereja Katolik setempat dan negara yang terlanjur membenarkan pernyataan Kapolres Manggarai dan Kapolda NTT bahwa masyarakat melakukan penyerangan ke Mapolres Manggarai. “Ketika kami berusaha menguak sisi lain dan mendorong masyarakat dan Gereja untuk berpihak kepada para korban, kami dipersalahkan sebagai perusak dan provokator.”

“Upaya kami untuk menolong korban yang ditembak dengan peluru masih bersarang dalam tubuhnya dicurigai. Bahkan kami juga dilarang datang ke Manggarai. Tetapi, kami tidak menyerah,” katanya.

Dari hasil investigasi itu, kata Pater Robert, mereka menemukan bahwa Pemkab Manggarai dan polisi telah melakukan pelanggaran HAM, baik hak sipil, maupun ekonomi dan budaya, sehingga mereka bersama masyarakat korban melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga tersebut menanggapinya dengan mengirim tim pemantauan yang diketuai M.M. Billah, dan beranggotakan Hasballah M. Sa’ad dan Adrianus Meliala.

“Kami turut mendampingi Komnas HAM untuk menemui korban yang masih hidup dan keluarganya serta mengevakuasi korban untuk dirawat dan dioperasi di Rumah Sakit St. Rafael, Cancar,” kata Pater Robert.

Hasil temuan Komnas HAM waktu itu menguatkan hasil investigasi mereka. Komnas HAM dalam laporan hasil pemantauannya menilai Pemkab Manggarai dan Polres Manggarai melakukan pelanggaran HAM, terutama hak-hak sipil, dalam kasus penembakan pada 10 Maret maupun kasus penangkapan pada 9 Maret.

Dikutip dari laporan itu, disebutkan bahwa penangkapan 7 warga dilakukan tanpa adanya surat perintah. Ada indikasi kuat bahwa selama proses pemeriksaan, polisi tidak memberi hak kepada warga untuk didampingi pengacara, salah satu tersangka adalah anak di bawah umur, para tersangka tidak diberitahu alasan penangkapan dan pasal-pasal yang disangkakan, serta adanya pandangan yang merendahkan para tersangka, termasuk lewat ucapan-ucapan yang melecehkan.

Komnas HAM juga mengungkap adanya pembiaran tindakan kekerasan dan penembakan berlebihan oleh aparat dan tidak diperhatikannya asas praduga tak bersalah dalam Tragedi Rabu Berdarah. Sebab, penembakan dilakukan kepada seluruh massa, tanpa mempedulikan apakah mereka melakukan penyerangan atau tidak, membahayakan atau tidak, dan membawa senjata atau tidak. Hal itu membuat Komnas HAM menyimpulkan bahwa polisi melakukan pelanggaran terhadap sejumlah UU.

Lembaga negara itu juga menyebut peristiwa pada tanggal 9 dan 10 Maret merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dan terlihat adanya indikasi awal dari unsur adanya tembakan yang diarahkan secara langsung terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan hilangnya nyawa, meluas karena banyaknya jumlah korban dan adanya penghilangan kemampuan ekonomi masyarakat serta sistematis karena melibatkan perintah atasan.

Komnas HAM juga menyebut soal larangan dari Bupati Anton kepada pihak RSUD Ruteng untuk memberitahukan adanya korban penembakan kepada publik, yang disebut “menunjukkan upaya menutupi tanggung jawab pejabat publik atas kewajiban pertanggungjawaban publik” atas kasus itu.

Temuan itu berujung rekomendasi agar Sidang Paripurna Komnas HAM membentuk tim penyidikan dan meminta Kapolri membuka akses seluas-luasnya bagi pemeriksaan terhadap anggota polisi yang terlibat dalam peristiwa itu.

Namun, kata Pater Robert, temuan tersebut dimentahkan kembali di Komnas HAM dan tidak ada satupun pelaku penangkapan dan penembakan dihukum. “Ini tentu saja mengecewakan para korban yang masih hidup, keluarga mereka, maupun masyarakat sipil pejuang dan pencari keadilan dan kebenaran.”

“Banyak orang mempertanyakan kemampuan Komnas HAM untuk memperjuangkan dan menegakkan HAM di negeri ini. Baik Anton Bagul Dagur selaku bupati maupun Boni Tampoi selaku Kapolres tidak diproses hukum sama sekali,” kata Pater Robert, yang kini menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.

Kasus itu kemudian hanya diselesaikan lewat mekanisme internal kepolisian. Komisi Pelanggaran Disiplin Polda NTT menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama enam hari terhadap 18 bintara Polres Manggarai. Dua di antaranya merupakan anggota yang bertugas menjaga gudang logistik (gudang senjata), sedangkan 16 lainnya adalah bintara yang mengambil senjata dengan alasan untuk melindungi diri.

Pater Robert mengatakan, ia pernah berdiskusi dengan sejumlah pihak di Komnas HAM terkait apakah kasus ini bisa diangkat kembali. “Yang kita harapkan, para korban yang cacat bisa mendapatkan kompensasi, pendampingan psikologis dan bantuan sosial lainnya. Mungkin perlu menyurati Komnas HAM guna meninjau kembali kasus ini. Jika kami dibutuhkan, kami siap membantu,” kata imam ini yang pernah bekerja di kantor pusat Vivat Internasional, LSM internasional berstatus konsultatif dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Belum Ada Perhatian Pemerintah

Proses pidana bagi banyak pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa berdarah itu diabaikan, warga yang menjadi korban juga dilupakan. Wandy, Etrin dan Gin, mengaku tidak pernah menanyakan penyelesaian akhir kasus itu karena mereka tidak tahu harus bertanya ke siapa atau instasi mana.

Di tengah nama harum Kopi Colol yang seringkali dibangga-banggakan pemerintah, mereka masih harus terus berjuang untuk hidup.

Gin mengatakan, setelah luka-luka Marten sembuh hingga ia meninggal empat tahun lalu, suaminya itu tidak bisa bekerja lagi, hal yang membuat ia harus menjadi tulang punggung keluarga, bekerja di kebun dan mengurus rumah tangga.

Ia mengatakan, selama beberapa bulan setelah tragedi itu, mereka sempat hanya makan keladi karena tidak ada uang untuk membeli beras. “Salah satu anak kami yang saat itu masih SMP berhenti sekolah karena kesulitan biaya,” katanya.

Marten merupakan salah satu dari lima orang korban luka-luka tragedi itu yang telah meninggal dunia selama 2004-2017. Yang lainnya dilaporkan masih hidup, dengan trauma yang terus menghantui.

Wandy tampak menarik napas panjang dengan matanya menatap langit-langit rumah ketika ditanya tentang apa yang ia rasakan setelah peristiwa itu dan seperti apa perhatian negara terhadap para penyintas seperti dirinya.

Tangan kanannya terus memegang kaki palsu yang tersambung dengan paha kanannya, yang kondisinya sudah tidak layak lagi dan di beberapa titik terlihat ada lilitan karet dan tambalan kayu. Pikirannya seperti menerawang jauh. Ia lama sekali merespons pertanyaan itu. “Kalau saya sendiri, bantuan dalam bentuk apapun belum pernah saya terima dari pemerintah. Baiknya pemerintah memperhatikan saya. Perhatikan masa depan saya,” pinta Wandy.

Sementara bagi Gin, hal yang sangat dibutuhkan adalah perhatian bagi anak-anak para penyintas. “Harapan saya, pemerintah bisa bantu anak-anak saya yang masih sekolah hingga selesai kuliah,” katanya.

Artikel ini adalah bagian dari program beasiswa peliputan jurnalisme dan trauma, didukung oleh AJI Indonesia, Deutsch Welle Akademie, dan Kementerian Luar Negeri Jerman.