Floresa.co – Stok beras tinggal sebakul dalam sebuah dapur yang terpisah dengan rumah utamanya. Belum ada yang mampu memetik kopi, sumber pendapatan satu-satunya keluarga pemilik rumah.

Mikael Ane, sang kepala keluarga, dipenjara sejak ditangkap pada 28 Maret 2023.

Yosep Lensi, 28 tahun, anak bungsu Mikael, tak bisa maksimal mengurus kebun kopi keluarganya.

Lahan kopi warisan keluarga itu berada di lereng perbukitan hutan hujan tropis di Desa Ngkiong Dora di Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Butuh sekitar sejam berjalan kaki dari rumah mereka menuju lahan kopi itu. Kalikan dua, dengan perjalanan pulang mereka.Tempuhan dua jam sehari itu belum termasuk bekerja di lahan kopi.

Yosep dan istrinya, Hildagardis Urni Danse, 34 tahun, merawat lahan kopi mereka hingga enam jam per hari.

Ketika keduanya bekerja di lahan kopi, ibu dari Yosep membantu menjaga anak sulung mereka yang berusia tiga tahun. Si bungsu dibawa serta ke kebun lantaran masih menyusu.

Enam bulan sejak Maret 2023, Yosep pontang-panting mengurus sang ayah, ibu yang “mulai tak bergairah hidup”, istri dan kedua anak balita mereka.

Dua Kali Dipenjara

Ketukan palu hakim pada awal September silam menandai vonis kedua bagi Mikael, anggota komunitas adat Desa Ngkiong Dora. Ia divonis 1,6 tahun penjara subsider enam bulan kurungan, serta diwajibkan membayar denda Rp300 juta.

Dalam putusan 5 September itu, hakim menyatakan Mikael bersalah lantaran membangun rumah di lokasi yang oleh pemerintah diklaim tercakup dalam Taman Wisata Alam [TWA] Ruteng.

Sepuluh tahun lalu, ia menerima vonis 1,2 tahun penjara lantaran menebang pohon berkayu dalam kawasan yang sama.

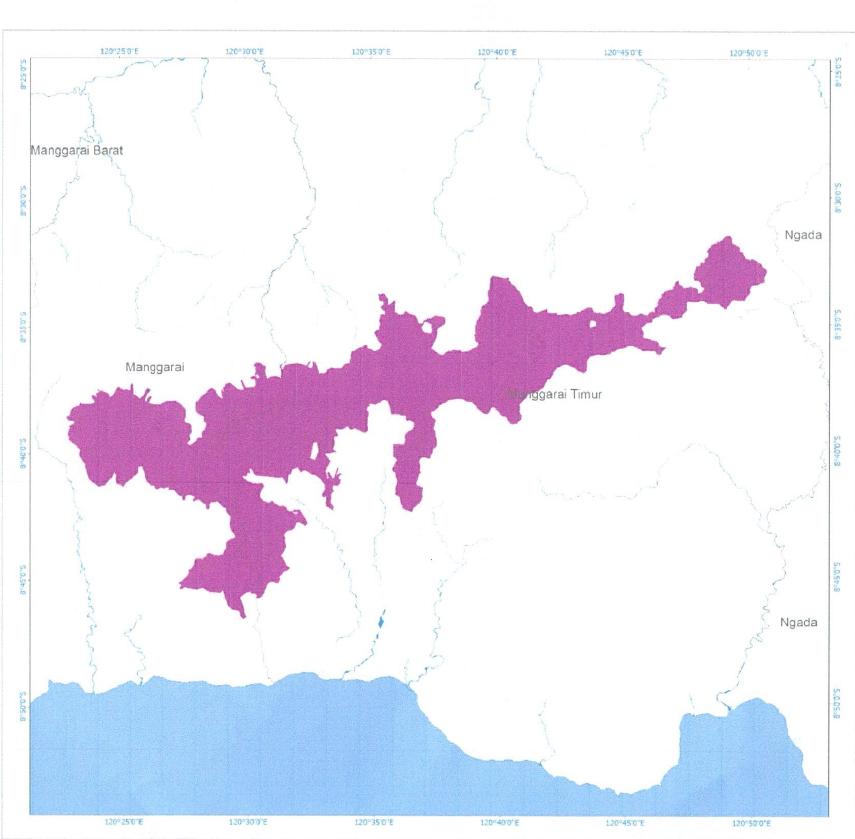

Kawasan konservasi seluas 32.245,6 hektare itu membentang hingga 57 desa di sembilan kecamatan yang tercakup dalam wilayah administratif dua kabupaten. Masing-masing Manggarai dan Manggarai Timur, yang terletak di sisi barat Pulau Flores.

Di Manggarai Timur, wilayah TWA Ruteng meliputi Lembah Colol dan Ngkiong Dora. Keduanya merupakan sentra kopi utama di kabupaten tersebut.

Yosep bercerita, 10 tahun silam sang ayah menebas sejumlah pohon berkayu untuk membuka lahan baru bagi anakan kopinya. Ia “harus melakukannya karena tanaman kopi di lahan sebelumnya sudah menua.”

Meski tak paham rata-rata usia tanaman kopi di lahan sebelumnya, Yosep mengingat suatu hari Mikael berkata: “Tanaman-tanaman ini tumbuh sejak zaman kakek dan nenekmu.”

Lagipula, tambah Yosep, “Bapak menebang [pohon] kayu-kayuan di luar tapal batas hutan konservasi. Seharusnya tidak jadi masalah.”

Pembagian Tanah Adat

Ngkiong Dora berjarak 8,7 kilometer dari Lembah Colol. Keduanya terkoneksi dengan seruas jalan kabupaten yang rusak di sana-sini, membuat perjalanan yang lumrahnya dapat ditempuh 10 menit molor jadi 20 menit.

Seperti umumnya masyarakat adat Manggarai Raya–mencakup Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur – warga Colol dan Ngkiong Dora juga memiliki sistem pembagian tanah yang disebut lingko.

Menggunakan tali dan kayu sebagai penentu batas antarkebun, penetapan lingko dilakukan dengan tiga mekanisme, yakni lodok, neol dan tobok.

Secara singkat, penetapan lewat tiga cara itu akhirnya membentuk semacam jaring laba-laba dengan irisan-irisan serupa segitiga. Irisan itulah yang menunjukkan tanah hasil pembagian secara adat.

Bentuk jaring laba-laba hanya dapat dilihat dari tempat yang lebih tinggi. Sebaliknya jika kita berdiri di salah satu lahan itu, hanya akan tampak luasan yang melebar di salah satu sisinya.

Masyarakat adat Colol memiliki 64 lingko dengan perkiraan luas sekitar 1.270 hektare, menurut Buku 3 – Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas HAM]: Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.

Tak ada data pasti soal jumlah lingko di Ngkiong Dora. Yang jelas, tetua adat yang mengurusi masalah tanah ulayat [tua teno] selalu lebih dulu memimpin musyawarah adat guna “mengatur pembagian tanah secara adil dan bijaksana.”

Badan Registrasi Wilayah Adat [BRWA] mencatat pemerintah menetapkan tapal batas TWA Ruteng pada 28 Oktober 1998. Tapal batasnya “mempersempit lahan perkebunan warga adat” serta memicu serangkaian peristiwa yang melibatkan pemerintah dan masyarakat adat.

BRWA mencatat 25 kejadian pembakaran pondok peristirahatan dalam hutan, pencabutan anakan kopi di kebun garapan petani Ngkiong Dora oleh tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [Gakkum KLHK] selama 2012-2016.

Kejadian itu termasuk pencabutan 525 bibit kopi Mikael, penyitaan barang-barang dan uang Rp28,5 juta dalam pondok serta vonis 1,2 tahun penjara terhadap dirinya.

Sempadan Bermasalah

Kawasan konservasi TWA Ruteng tak cuma setahun, dua tahun terlilit sengketa tapal batas.

Semua bermula pada 1936, atau ketika kawasan konservasi tersebut masih bernama Kelompok Hutan Ruteng.

Saat itu Indonesia belum merdeka. Residen–jabatan gubernur pada zaman kolonial Belanda–Timor, Onder Horiloheyden menetapkan Kelompok Hutan Ruteng sebagai tutupan hutan—zona hutan yang didominasi vegetasi pepohonan khas hutan hujan tropis, misalnya anggrek dan pohon-pohon berkayu.

Selain kaya akan struktur vegetatif, hutan yang berada pada ketinggian 500-2.350 meter di atas permukaan laut itu juga menjadi rumah bagi 65 spesies dari 35 famili burung.

Elisa Iswandono, peneliti masyarakat adat, ketahanan pangan, dan keamanan tenurial Institut Pertanian Bogor menemukan 69 jenis tumbuhan dalam TWA Ruteng yang dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat. Misalnya loi [Alstonia spectabilis], tambar [Tinospora crispa] dan tepotai [Geniostoma rupestre].

Guna menjaga keanekaragaman hayati dalam Kelompok Hutan Ruteng, pemerintah Hindia-Belanda lalu membuat sempadan.

Tapal batas berupa batu bertumpuk itu disusun pada jarak sedemikian rupa supaya, salah satunya, pekebun di sekitar Kelompok Hutan Ruteng dapat secara gamblang mengetahui batas tanam tanpa melanggarnya.

Lantaran hanya berupa susunan batu, lama-kelamaan tapal batasnya mengabur.

“Barangkali ada orang yang tak paham [susunan batu] itu merupakan penanda sempadan, sehingga mereka memindahkannya,” kata Jon Fransiskus Basiru, 62 tahun, di depan pekarangan rumahnya yang asri di Lembah Colol.

Jon merupakan seorang tetua adat Lembah Colol. Ia mengidentifikasi diri sebagai bagian dari klan Maro yang berakar budaya Gowa, Sulawesi Selatan.

Jon mengingat perwakilan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam [BBKSDA] NTT beberapa kali datang ke sekitar tapal batas TWA Ruteng pada sisi yang terdekat dengan desanya.

Menurut Jon, kedatangan mereka saat itu untuk “mengukur ulang tapal batas lantaran sempadan peninggalan Belanda tak lagi jelas.” Pada 1980, kata Jon, “BKKSDA NTT kemari untuk mengganti susunan batu itu dengan hanjuang.”

Andong atau hanjuang [Cordyline fruticosa] merupakan tanaman dengan batang yang minim atau bahkan tanpa cabang. Batang yang semacam itu kerap menjadikan hanjuang sebagai pembatas antarkebun pada kontur lereng dengan jalur-jalur menyerong.

Penggunaan Kelompok Hutan Ruteng oleh masyarakat adat Colol untuk bertanam kopi “bermula pada 1960-an,” kata Arief Mahmud, Kepala BBKSDA NTT.

“Terhadap aktivitas tersebut,” katanya dalam pernyataan tertulis kepada Floresa pada 12 Desember 2023, “pemerintah melakukan upaya penegakan hukum.”

BBKSDA NTT mencatat “tak ada pertambahan luas lahan kopi yang signifikan selama pemerintah melakukan penegakan hukum” di wilayah tersebut.

Pada 1993, pemerintah mengubah nama dan fungsi Kelompok Hutan Ruteng menjadi TWA Ruteng.

Pertambahan luasan perkebunan kopi warga “baru terjadi pada 1999 hingga 2000-an.”

Arief menyatakan TWA Ruteng penting sebagai penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya.

Pada saat yang sama, “sebagian masyarakat menggunakan ruang yang sama untuk berkebun kopi sehingga mengurangi peran dan fungsi hutan konservasi.”

“Pendekatan Berujung Fatal”

Konflik agraria menahun di sekitar TWA Ruteng melewati masa terparah pada 10 Maret 2004, atau dalam peristiwa yang dikenal sebagai “Rabu Berdarah”.

Rabu pagi itu, petani kopi di sekitar Lembah Colol mendatangi Kepolisian Resor [Polres] Manggarai yang berada di Ruteng– ibu kota kabupaten – guna menuntut pembebasan tujuh petani yang ditangkap pada sehari sebelumnya. Mereka dianggap telah merambah kawasan hutan negara.

Empat di antaranya merupakan perempuan. Tiga lainnya laki-laki.

Selain menangkap penggarap lahan, polisi juga membabat batang-batang kopi serta membongkar pondok-pondok istirahat petani dalam kawasan TWA Ruteng.

Demonstrasi di depan Polres Manggarai berakhir ricuh. Simpang-siur pemicunya, tetapi yang jelas, saat itu polisi melepaskan tembakan ke arah demonstran petani.

Enam petani meninggal dan 28 lainnya terluka. Dari nyaris 30 korban luka, sebanyak tiga di antaranya mengalami cacat seumur hidup.

Komisi Nasional hak asasi manusia [Komnas HAM] dalam laporannya menyatakan pemerintah Kabupaten Manggarai dan Polres Manggarai melakukan pelanggaran HAM, terutama hak-hak sipil, dalam kasus penembakan pada 10 Maret maupun penangkapan sehari sebelumnya.

Laporan itu, seperti disitir dalam buku Gugat! Darah Petani Kopi Manggarai, menyebutkan penangkapan ketujuh warga tak disertai surat perintah. Selain itu terdapat indikasi kuat polisi tak memberi hak pendampingan pengacara bagi warga selama proses pemeriksaan.

Tak hanya itu, seorang tersangka merupakan anak di bawah umur. Para tersangka juga tidak diberi tahu alasan penangkapan dan pasal-pasal yang disangkakan, serta dugaan pelecehan verbal.

Wiratno, mantan Kepala BBKSDA NTT pada 2012-2013 mengetahui peristiwa pada dua hari itu.

“Pemerintah tahu ada masalah di Lembah Colol,” katanya di ujung telepon kepada Floresa, “tetapi malah berkukuh menerapkan pendekatan yang jelas-jelas keliru dan berujung fatal.”

Dua Versi Peta

Tak lama sesudah dilantik sebagai Kepala BBKSDA NTT, Wiratno berkunjung ke Lembah Colol. “Saya datang secara adat sebagai tanda perkabungan tertinggi atas meninggalnya petani Colol dalam ‘Rabu Berdarah,’” katanya.

Ia mengaku kedatangannya “bukan berdasarkan undangan warga Colol, tetapi memang saya yang mau datang ke sana.”

Beberapa hari sebelum berangkat ke Colol dari Kupang, ibu kota NTT, ia lebih dulu menghubungi tetua adat Colol guna meminta izin berkunjung.

Wiratno sekaligus menyebut kedatangannya di Colol sebagai “permintaan maaf saya sebagai Kepala BBKSDA [saat itu].”

Upacara adat dilakukan di pastoran Paroki St Petrus Colol atau kediaman pemimpin Gereja Katolik setempat disaksikan perwakilan masyarakat adat dan BBKSDA NTT.

Usai tali peranti perkabungan, Wiratno dan perwakilan gereja beberapa kali menyurvei tapal batas terbaru yang disesuaikan dengan peta konservasi. Hasilnya, kata Wiratno, “yang benar adalah tapal batas peninggalan Belanda.”

Dibandingkan sempadan bersemen yang berkali-kali direnovasi pada 1980-an, tapal batas peninggalan Belanda–berupa tumpukan batu–berada lebih jauh dari kebun garapan warga, menurut Wiratno dan sejumlah warga Colol yang ditemui Floresa.

Ermelina Singereta, Manajer Litigasi Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara [PPMAN] mengungkapkan, “ketiadaan peta terbaru TWA Ruteng turut menjadi perdebatan dalam persidangan [terhadap Mikael].”

Menurut Ermelina, “ketiadaan peta versi TWA Ruteng akhirnya tak bisa dikomparasi dengan peta tanah ulayat yang dipersiapkan tetua adat Colol” dalam persidangan tersebut.

Floresa berusaha mengecek versi daring peta terbaru TWA Ruteng pada laman resmi BBKSDA NTT, yang rupanya belum tersedia hingga pengecekan terakhir pada 10 November.

Ketiadaan peta mendorong Floresa mengirim permintaan khusus ke kantor BBKSDA NTT, yang direspons bersama jawaban tertulis dari Kepala BBKSDA NTT, Arief Mahmud pada 12 Desember 2023.

Peta diteken langsung Arief dan Kepala Bidang Teknis BBKSDA NTT, Dadang Suryana.

Namun, bagaimanapun peta tersebut harus dikomparasi dengan peta versi masyarakat adat Colol.

Jalan Keluar

Pada Desember 2012, lahir konsep “Tiga Pilar” yang, saat itu, diyakini sebagai cara terbaik guna menyelesaikan masalah sengketa sempadan TWA Ruteng.

“Tiga Pilar” merupakan hasil dari serangkaian musyawarah adat [lonto leok] antara masyarakat adat, perwakilan BBKSDA, dan perwakilan Gereja Katolik.

Selain Wiratno, dokumen perumusan konsep “Tiga Pilar” juga diteken perwakilan masyarakat adat, perwakilan media, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, Uskup Ruteng saat itu, Hubertus Leteng dan Bupati Manggarai saat itu, Christian Rotok.

Dokumen tersebut pada intinya merumuskan dua jalan keluar dalam sengketa menahun di Lembah Colol.

Pertama, adanya blok khusus di lahan perkebunan warga yang tumpang-tindih dengan TWA Ruteng. Blok tersebut nantinya ditetapkan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam atas usulan BBKSDA NTT.

Proses tersebut diprediksi membutuhkan waktu setahun yang bermula sejak Januari 2013 atau sebulan pasca penandatanganan dokumen “Tiga Pilar.”

Pada kenyataannya, penetapan blok khusus tak juga terlaksana hingga hari ini.

Kedua, semua lingko yang telah diambil alih dan dijadikan kawasan hutan oleh kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah RI sebaiknya dikeluarkan dari peta kawasan TWA Ruteng.

Sebaliknya, semua lingko tersebut selayaknya dikembalikan ke masyarakat adat Colol. Soal itu pun, belum ada kejelasannya.

Ia mengaku masih kerap berkomunikasi dengan Yoseph Danur, seorang tokoh adat Lembah Colol. Yosep turut meneken dokumen “Tiga Pilar.”

Kepada Floresa, Wiratno juga membagikan beberapa foto Yoseph. Di bawah satu foto yang dikirim melalui aplikasi percakapan WhatsApp itu, ia mengetik, “Yoseph Danur, kawan baik saya.”

Sementara di tapal batas TWA Ruteng, “Tiga Pilar” belum secara maksimal mengakomodasi suara warga adat sekaligus kebutuhan akan konservasi.

Pertengahan Juni lalu, misalnya, sejumlah petani kopi di lembah sekitar TWA Ruteng itu mengkritisi penyelenggaraan Festival Kopi Colol oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bekerja sama dengan sejumlah institusi lain, termasuk Keuskupan Ruteng. Festival tersebut diselenggarakan pada 13-14 Juni 2023.

Di depan beberapa rumah warga yang berada di sisi jalan utama desa, mereka memasang sejumlah poster bermuatan kalimat penolakan akan kehadiran Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas.

Pada Oktober, mereka berdemonstrasi di depan kantor bupati, menuntut janji Agas menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat adat Colol dengan pemerintah.

Dalam pernyataan tertulis kepada Floresa pada 12 Desember, Arief menjabarkan pilihan lain guna menyelesaikan sengketa lahan di sekitar TWA Ruteng.

“Untuk menyelesaikan masalah di area yang bukan kawasan hutan tetapi diklaim sebagai tanah ulayat,” tulis Arief, “pemerintah menyediakan peranti alternatif” melalui Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.

Agar masalah serupa tak terjadi di kawasan konservasi lain di NTT, ia merekomendasikan “sosialisasi batas dan fungsi kawasan hutan, pelibatan masyarakat dalam pengamanannya serta memperdalam koordinasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lain.”

Tak Juga Diakui Negara

Selagi konsep “Tiga Pilar” tak selanggeng bayangan, keberadaan masyarakat adat di sekitar TWA Ruteng pun secara hukum belum diakui negara.

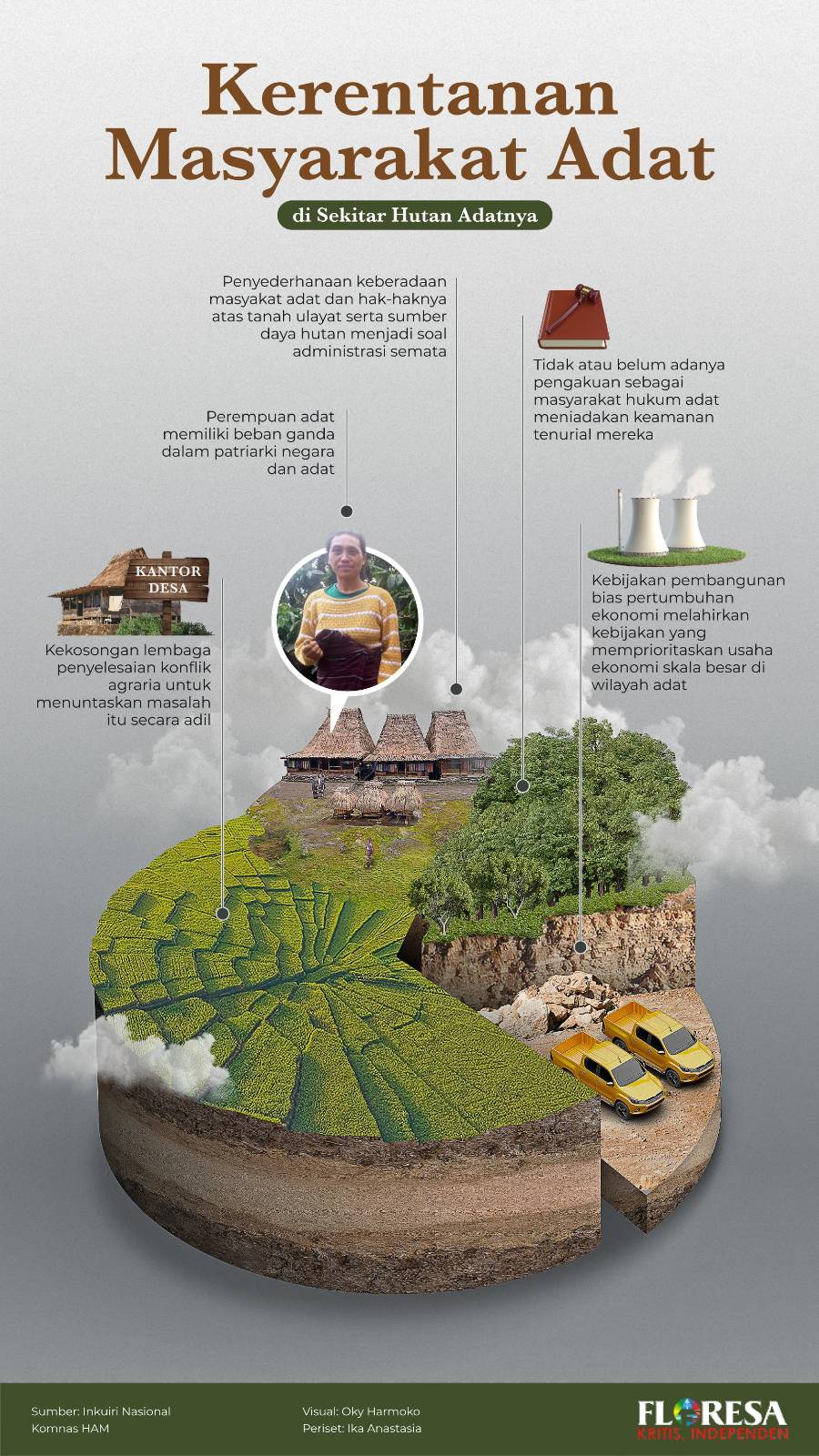

Tim Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM menyatakan “proses pembangunan dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian lingkungan hidup membutuhkan kepastian hak penguasaan atas tanah dan sumber daya alam lainnya.”

Ketiadaan kepastian “akan memperumit masalah tumpang-tindih hak atas tanah masyarakat hukum adat,” kata Sandrayati Moniaga, mantan komisioner sekaligus Koordinator Tim Inkuiri Nasional.

Pada saat yang sama, negara sebagai pemangku utama kewajiban penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM “juga harus mengusahakan rekognisi atas keberadaan masyarakat hukum adat.”

Inkuiri Nasional merupakan salah satu upaya Komnas HAM berkontribusi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang menerapkan fungsi pemantauan untuk menyelidiki kasus, fungsi penelitian dan pengkajian untuk menganalisis akar masalah dan merumuskan rekomendasi pemulihan pelanggaran HAM. Timnya terdiri dari empat komisioner, termasuk Sadrayati Moniaga sebagai koordinator.

Ketiadaan rekognisi terhadap masyarakat adat turut menjadi perhatian Ermelina Singereta, Manajer Litigasi Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara,layanan bantuan hukum masyarakat adat yang disediakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara [AMAN].

Ermelina merupakan 1 dari 3 kuasa hukum Mikael Ane. Mendampingi Mikael selama persidangan, Ermelina menyatakan “ketiadaan pengakuan terhadap masyarakat adat membuat mereka rentan dikriminalisasi.”

Berangkat dari kepedulian itu pula, PPMAN mendaftarkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada 25 Oktober 2023.

Terdapat 10 pemohon dalam gugatan itu, yakni seorang perwakilan AMAN, dan sembilan perwakilan masyarakat adat dari beberapa wilayah Indonesia. Sebanyak 7 dari 9 perwakilan masyarakat adat itu sedang dipenjara, termasuk Mikael.

Gugatan diajukan karena “RUU Masyarakat Adat yang berproses sejak 2009 hingga kini tak ada kepastian,” kata Ermelina.

RUU itu telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas DPR pada 2022, namun tak juga naik ke tingkat II atau paripurna.

Kesepakatan anggota DPR membawa suatu RUU ke tingkat paripurna mengindikasikan tahap pembahasan dengan pemerintah yang berbuah pada pengesahannya sebagai UU.

Ketika RUU tersebut tak kunjung disahkan, kata Ermelina, “masyarakat adat terancam kehilangan ekspresi, kebiasaan, ide, asal-usul bahkan identitas.”

Masyarakat adat, katanya kemudian, “bukanlah angka-angka statistik. Selama hidup, mereka senantiasa menghormati alam dan kehidupan itu sendiri.”

Bagi masyarakat adat, “hidup adalah soal perjuangan. Sebaliknya, negara harus berjuang untuk mereka.”

Di depan rumahnya pada siang hari yang panas khas iklim Nusa Tenggara Timur, Yosep Lensi bolak-balik membawa ember berisi air dari pipa yang disediakan pemerintah setempat.

Berhenti sejenak untuk mengatur napas, ia memandangi lereng hutan yang melatari rumah keluarganya.

“Lahan kopi kami berada jauh di dalam hutan di lereng itu,” katanya sebelum melanjutkan, “apapun yang terjadi, kami harus terus menjaganya.”

Editor: Ryan Dagur

Ini adalah laporan kedua dari dua artikel terkait petani kopi Colol, yang peliputan dan penulisannya didukung oleh Earth Journalism Network. Laporan pertama bisa dibaca di sini