Oleh: Dominiko Djaga

Pada akhir Agustus lalu, jalan-jalan penuh suara. Dari kota ke kota, dari kampus ke simpang jalan, massa datang dengan spanduk dan ritme yang tak seragam.

Suara toa menggema di antara gedung-gedung, spanduk lusuh terbentang di bawah terik dan setiap langkah terasa seperti letupan dari penantian panjang.

Dengan wajah penuh amarah dan harapan, muncul tuntuan yang tak lagi bisa ditunda—keadilan dalam hidup yang makin berat.

Di tengah riuh itu, tragedi datang. Seorang pengemudi ojek daring Affan Kurniawan tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta.

Tubuhnya menjadi simbol yang membelah emosi publik—antara duka dan kemarahan.

Tak lama kemudian, api protes merambat ke banyak kota. Dalam hitungan hari, lebih dari seratus aksi tercatat di sejumlah provinsi—gelombang yang meluas tanpa komando tunggal, tapi disatukan oleh rasa muak yang sama.

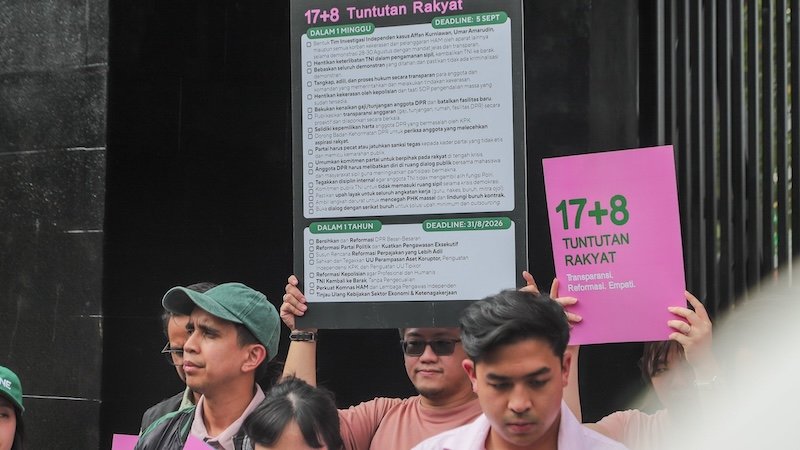

Di antara asap dan pekikan, ada 17+8 tuntutan yang disebut sebagai “tuntutan rakyat”—serangkaian kalimat yang lahir dari perut yang lapar, dari kampung yang kekeringan, dari pekerja yang tak punya upah layak, dari kekhawatiran terhadap kebangkitan otoritarianisme.

Sebagai endapan dari kegelisahan kolektif, 17+8 disusun oleh gabungan masyarakat sipil, mahasiswa, pekerja, serta beberapa figur publik muda yang selama ini aktif di media sosial.

Ada nama-nama seperti Jerome Polin, Andovi da Lopez, Ferry Irwandi, Andhita F. Utami, hingga perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan organisasi Cipayung Plus.

Mereka menyebut gerakan ini sebagai upaya rakyat mengambil kembali arah demokrasi, sebuah ekspresi yang muncul spontan pasca demonstrasi besar yang mengguncang Senayan.

Tuntutan 17+8 dibagi menjadi dua bagian: 17 poin jangka pendek dan 8 poin jangka panjang.

Tujuh belas tuntutan pertama diarahkan pada isu-isu mendesak: hentikan kekerasan aparat, tarik TNI dari pengamanan sipil, bebaskan demonstran yang ditahan, audit anggaran DPR, batalkan kenaikan tunjangan anggota dewan, serta wujudkan upah layak bagi semua pekerja—dari buruh pabrik hingga mitra ojek daring.

Rakyat memberi tenggat hingga 5 September 2025, seolah ingin menegaskan bahwa kesabaran ada batasnya.

Sementara delapan tuntutan jangka panjang ditujukan untuk reformasi struktural: pembenahan DPR, transparansi partai politik, pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi kepolisian agar lebih humanis, hingga peninjauan ulang UU Cipta Kerja dan kebijakan ekonomi yang dianggap mengabaikan masyarakat adat serta lingkungan.

Tenggat waktu yang diberikan—31 Agustus 2026—adalah simbol komitmen rakyat untuk terus mengawasi.

Apa yang membuat “17+8” menarik bukan hanya isi tuntutannya, tetapi cara ia lahir dan menyebar. Ia lahir tidak melalui partai, bukan pula dari LSM, melainkan dari interaksi di dunia digital—petisi, unggahan dan diskusi yang bertransformasi menjadi manifesto publik.

Tagar #17plus8TuntutanRakyat dengan cepat menjadi gelombang solidaritas lintas kelas: pekerja, mahasiswa, seniman, hingga ibu rumah tangga.

Dalam seminggu, tuntutan itu menyeberang dari ruang virtual ke jalanan, dari spanduk digital ke aspal panas di depan DPR. Ia menjadi bahasa baru rakyat yang menolak diam di tengah demokrasi yang terasa makin sempit dan elitis.

Namun, tak lama setelah gelombang itu pecah, ia mulai bergoyang. Gerakan sipil yang semula terasa padat mendadak seperti lautan yang goncang—berombak tinggi tapi tak ke mana-mana.

Sehabis demonstrasi itu, seharusnya ada langkah lanjutan—ruang diskusi, pengorganisiran atau bentuk baru solidaritas yang bisa menyalakan kembali semangat di jalanan.

Yang terjadi justru sebaliknya: semuanya perlahan tenang. Barisan bubar, wacana terpecah dan suara yang tadinya menggema kini larut dalam kesunyian linimasa.

Di saat gerakan membutuhkan arah baru, publik beralih ke isu lain, media mencari sensasi baru dan para juru bicara rakyat mendadak menghilang dari layar. Yang tersisa hanyalah gema samar dari teriakan yang pernah mengguncang kota.

Apa yang terjadi setelah demonstrasi itu tidaklah baru. Setiap gelombang protes rakyat, dari reformasi 1998 hingga penolakan RUU Cipta Kerja, selalu mengikuti pola yang sama: bangkit tiba-tiba, menyala terang, lalu redup dalam suara media dan pendingin algoritma. Yang berubah hanya bahasa dan mediumnya.

Dulu, gerakan sipil diorganisir oleh jaringan mahasiswa, serikat buruh dan LSM progresif. Kini, ia lahir di ruang digital: grup Telegram, utas X, unggahan Instagram.

Kendati kekuatan mobilisasi meningkat, tapi daya organisasinya melemah. Gerakan bergerak cepat, tapi juga cepat terurai—seperti ombak yang memukul keras tapi segera hilang dalam buih.

Demokrasi yang Dikuasai Oligarki

Mengapa gerakan seperti itu tidak bertahan? Mengapa pula tuntutan 17+8 itu boleh dibilang gagal mencapai tujuannya?

Elizabeth Diprose, David McRae, dan Vedi R. Hadiz dalam tulisan “Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn” (2020) memberi kita kerangka penting untuk membaca hal ini.

Ketiganya menegaskan bahwa dua dekade setelah 1998 demokrasi Indonesia memang bertahan secara prosedural, tetapi keadilan sosial yang dijanjikan tak pernah tiba.

Pemilu berlangsung, partai berkompetisi, media bebas berbicara. Namun, semua itu dioperasikan dalam kerangka oligarki ekonomi dan politik yang sama dengan masa Orde Baru—hanya kini dikemas dengan wajah demokratis.

Hadiz, sejak karya-karya sebelumnya seperti “Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia” (2010), sudah menunjukkan bahwa kelas penguasa lama berhasil menyesuaikan diri dengan sistem baru, menciptakan apa yang ia sebut oligarchic populism.

Kekuatan modal, aparat keamanan dan elite politik berpadu dalam jaringan patronase yang memanfaatkan demokrasi sebagai mekanisme distribusi rente, bukan ruang partisipasi rakyat.

Dalam sistem seperti ini, masyarakat sipil boleh berbicara keras sejauh itu tidak mengancam akar kekuasaan—hubungan antara kapital, birokrasi dan militer.

Maka, ketika muncul gerakan 17+8 dengan tuntutan moral terhadap DPR dan pemerintah, negara tak merasa terguncang.

Pemerintah bisa memotong gaji anggota dewan atau memecat aparat yang melindas Affan tanpa mengubah arsitektur kekuasaan yang melahirkan ketimpangan itu.

Dalam kerangka Diprose–Hadiz, respons seperti ini bukan tanda kelemahan, tetapi justru cara sistem mempertahankan diri: mengizinkan reformasi kosmetik agar fondasi oligarki tetap utuh. Rakyat diberi ruang untuk marah, tetapi tidak untuk mengorganisir diri.

Kritik Diprose–Hadiz juga menjelaskan mengapa rakyat tampak rentan dalam gerakan-gerakan baru ini, bukan hanya karena miskin modal ekonomi, tetapi juga terputus dari modal intelektual dan politik.

Selama dua dekade reformasi, pendidikan politik rakyat digantikan oleh bahasa teknokratis LSM dan wacana moral para influencer.

Akibatnya, wacana demokrasi yang hidup di ruang publik lebih banyak berbicara tentang etika dan citra—bukan tentang struktur kekuasaan, relasi kelas atau ekonomi politik yang konkret.

Mereka bicara tentang kebangsaan, kemanusiaan, atau akuntabilitas, tetapi jarang menyentuh relasi produksi dan ketimpangan struktural—hal-hal yang menjadi inti politik rakyat. Politik pun berubah menjadi brand dan solidaritas bergeser menjadi engagement.

Di sini, rakyat memang tetap menjadi subjek pembicaraan—disebut, dikutip, diwakili—tetapi jarang memiliki otonomi untuk berbicara dengan bahasanya sendiri.

Sementara itu, elite politik dan kelas menengah terdidik terus memainkan peran sebagai penerjemah suara rakyat, mengatur bagaimana aspirasi itu harus disampaikan agar “rasional” dan “dapat diterima.”

Padahal, seperti kata Hadiz, justru dari bahasa rakyat yang kasar, tidak teratur, dan penuh emosi itulah politik sejati seharusnya tumbuh.

Gerakan Sipil di Persimpangan

Membaca gerakan 17+8 melalui kerangka Diprose–Hadiz membantu kita memahami bahwa masalahnya bukan sekadar niat, tetapi struktur.

Gerakan 17+8 memang lahir dari kegelisahan yang nyata. Ia berhasil menembus dinding kekuasaan, membuka celah penting: bahwa rakyat masih bisa marah dan masih sanggup menamai kemarahannya.

Di negeri yang terlalu lama terbiasa dengan kompromi, hal itu sudah bentuk keberanian politik yang langka. Namun, gerakan itu beroperasi dalam sistem yang sudah didesain untuk mengubah setiap bentuk perlawanan menjadi content atau kompromi.

Setelah teriakan di depan Gerbang Pancasila mereda dan spanduk digulung, yang tersisa bukan hanya rasa lelah, tapi juga keheningan panjang: sebuah ruang kosong di mana rakyat kembali berhadapan dengan dirinya sendiri.

Selama rakyat tidak memiliki akses terhadap pengetahuan politik dan sarana ekonomi untuk bertahan di luar sistem patronase, gerakan sipil akan terus berulang dalam pola serupa: keras di permukaan, tapi mudah diredam.

Jika pelajaran dari Diprose–Hadiz boleh dirangkum, maka pesan utamanya jelas: politik tidak bisa tumbuh di ruang yang steril dari konflik dan pengetahuan.

Rakyat perlu membangun kembali ruang-ruang belajar politiknya sendiri — bukan di seminar atau algoritma, tetapi di tempat di mana pengalaman hidup bersinggungan: pasar, kampung, pabrik, ruang baca kecil, komunitas daring yang tak disponsori siapa pun.

Di situlah modal intelektual rakyat bisa tumbuh: bukan pengetahuan tentang negara, tetapi pengetahuan untuk menegosiasikan hidup di bawah negara.

Gerakan rakyat yang kuat lahir dari pertemuan yang jujur antara penderitaan dan harapan. Ia bukan tentang siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling sabar.

Ia bukan soal menolak kekuasaan, tapi membangun kuasa sendiri—melalui solidaritas yang tak bisa diukur dengan likes atau engagement.

Gerakan macam itu tidak menunggu izin; ia tumbuh diam-diam, di sela-sela kerja, di balik percakapan sederhana, di setiap warga yang belajar berpikir politik untuk dirinya sendiri.

Mungkin inilah makna sejati dari “reformasi yang belum selesai.” Bahwa demokrasi tidak diwariskan dari atas, melainkan terus diperjuangkan dari bawah.

Dan, setiap kali gerakan rakyat digoyang, ia tidak harus tumbang—ia bisa memilih untuk berakar lebih dalam, mencari bentuk baru yang tak mudah dipetakan oleh pasar atau negara.

Selama rakyat masih mau membaca, berdiskusi, dan menamai ketidakadilan dengan kata-kata mereka sendiri, politik rakyat belum mati.

Ia hanya berganti tempat: dari jalan raya ke ruang pikir, dari kerumunan ke kesadaran, dari proyek ke perlawanan yang perlahan.

Itulah mungkin tugas kita hari ini—bukan sekadar menambah tuntutan baru, tapi menumbuhkan bahasa baru bagi rakyat yang sedang bertahan berdiri di tengah gonjang-ganjing sejarahnya sendiri.

Dominiko Djaga adalah jurnalis Floresa

Editor: Ryan Dagur