Floresa.co – Pagi itu – akhir Januari 2023 – suasana sepi di rumah Marta, bukan nama sebenarnya. Anak-anaknya sudah ke sekolah. Suaminya sedang keluar rumah.

Sekitar pukul 09.00 Wita, saudara bungsunya, Rikus, juga bukan nama sebenarnya, tiba di rumah Marta yang terletak di Borong, Kabupaten Manggarai Timur itu. Ia baru balik dari berlibur di kampung halaman mereka.

Rikus langsung menyimpan tas di kamarnya. Ia memang tinggal di rumah saudarinya itu sejak dua tahun lalu masuk ke salah satu Sekolah Menengah Atas di ibukota kabupaten itu.

Marta sedang sibuk dengan pekerjaannya. Ia tidak terlalu memperhatikan aktivitas Rikus setelahnya.

“Ternyata, setelah simpan tas, dia pergi beli tali di kios,” tutur Marten, bukan nama sebenarnya, salah satu kerabat Rikus dan Marta.

Marta mulai mencari Rikus ketika pukul 11.00 Wita ia hendak meminta bantuan adiknya itu pergi ke tempat foto kopi.

Ia mulai cemas ketika dipanggil berkali-kali Rikus tidak merespons.

Marta lalu mencarinya di luar rumah dan menanyakan para tetangga.

“Karena belum juga temukan Rikus, akhirnya ada satu tetangga berusaha mencari dan memanggilnya ke arah belakang rumah Marta,” tutur Marten, juga buka nama sebenarnya.

“Sekitar 500 meter di belakang rumah, tetangga itu menemukan Rikus dalam kondisi yang mengenaskan. Ia telah meninggal gantung diri.”

Salah seorang teman kelas Rikus mengatakan kepada Floresa, malam sebelum kejadian itu, Rikus menulis “Bosan Hidup” di status di WhatsApp-nya.

“Kami juga lihat status itu setelah dengar cerita dia sudah meninggal,” kata temannya itu.

Marten, juga Marta mengatakan tidak mengetahui dengan pasti apa yang membuat Rikus mengakhiri hidupnya dengan cara demikian.

Jumlah Kasus yang Meningkat

Rikus merupakan korban kedua dari tiga kasus bunuh diri yang terjadi hanya dalam satu bulan pada Januari 2023 di Kabupaten Manggarai Timur.

Sebelum Rikus, seorang ibu muda di salah satu kecamatan lain juga memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri.

Selang dua hari setelah Rikus, seorang ibu muda lainnya di kecamatan lain di kabupaten itu juga mengakhiri hidupnya dengan cara serupa.

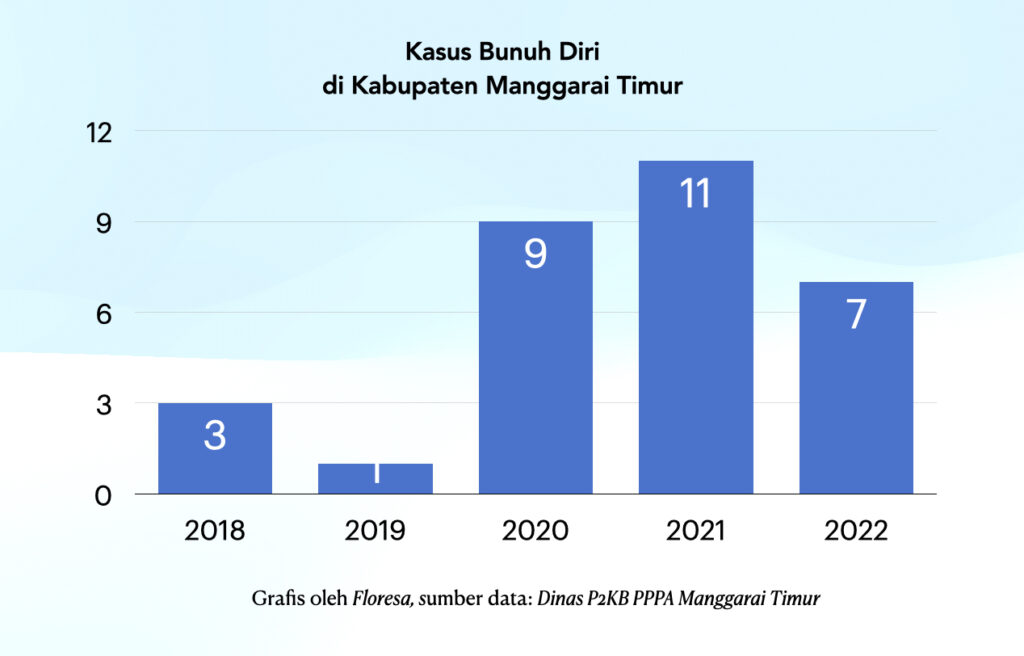

Menurut data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak [P2KB PPPA] Manggarai Timur, sejak 2018 hingga Desember 2022, total 31 kasus bunuh diri terjadi di wilayah itu, dengan tren peningkatan selama tiga tahun terakhir.

Jumlah ini belum termasuk yang tidak dijangkau dinas tersebut.

Floresa menemukan belum adanya data kasus bunuh diri yang terintegrasi dengan baik di NTT.

Untuk Kabupaten Manggarai Timur misalnya, merujuk pada data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, tercatat 7 kasus pada 2018, sementara dari Dinas P2KB PPPA hanya tercatat 3 kasus.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Manggarai. Merujuk pada data yang dikumpulkan Ekorantt.com, sebuah media lokal, tercatat 11 kasus pada 2018, naik menjadi 26 kasus pada 2019. Sementara pada data BPS, Manggarai melaporkan 10 kasus pada 2018.

Yang jelas, dari data-data ini, terlihat tren peningkatan jumlah kasus di wilayah Manggarai Raya – sebutan untuk tiga kabupaten, Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur.

Situasi ini juga terkonfirmasi oleh studi yang dilakukan pada Desember 2022 oleh Yayasan Maria Moe Peduli (YMP), lembaga sosial berbasis di Ruteng, Kabupaten Manggarai yang memiliki perhatian khusus terhadap isu bunuh diri.

Lembaga itu menyebut tren, khususnya di kalangan remaja untuk mengakhiri hidup dengan cara tak wajar, mencemaskan.

“Rationya dua [peristiwa] per bulan. Usia yang cukup rawan adalah usia 15-19 tahun,” kata Albina Redemta Umen, Direktur YMP.

Dari sisi jenis kelamin, kata dia, potensi bunuh diri sama besar peluangnya antara remaja perempuan dan laki-laki.

“[Ini] adalah ancaman yang nyata dan serius,” ujarnya.

Mengapa Orang Bunuh Diri?

Organisasi Kesehatan Dunia (World Heath Organization, WHO) mencatat hampir 800.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahun atau satu orang setiap 40 detik. Ada indikasi bahwa untuk setiap orang yang meninggal karena bunuh diri, kemungkinan ada lebih dari 20 orang lain yang mencoba bunuh diri.

Indonesia, dibandingkan dengan negara Asia lainnya, prevalensi bunuh dirinya terbilang rendah, yaitu 3,7 per 100.000 penduduk. Namun dengan jumlah total penduduk 265 juta, berarti ada 10 ribuan orang yang bunuh diri di Indonesia tiap tahun, atau satu orang per jam.

Merujuk pada munculnya rentetan kasus dalam beberapa waktu terakhir untuk konteks di Manggarai Raya, menurut para aktivis dan akademisi, sudah harus menjadi peringatan yang membutuhkan respons semua pihak.

Jefryn Harianto dari YMP mengatakan banyak faktor yang menyebabkan naiknya angka kasus bunuh diri, seperti kehilangan orang dekat, ketiadaan tempat, terlupakan dan terabaikan, merasa tidak nyaman (insecure), dan kecemasan.

“Kemudian, penerimaan diri yang rendah, pola asuh yang buruk, komunitas yang sudah longgar kekerabatannya, negara yang sibuk dengan administrasi dan seremonial ketika bicara anak, lembaga dan otoritas yang mengurusi kehidupan anak-anak dan remaja tetapi berjarak, anak-anak yang kehilangan mentor yang terbaik, dan masih banyak variabelnya,” ujarnya.

Beberapa tanda yang bisa menjadi indikasi bahwa seorang remaja mau bunuh diri, kata Jefryn, bisa terlihat melalui beberapa gejala, termasuk membicarakan akan mengakhiri hidupnya.

“Jangan sepelekan jika ada anak atau remaja yang mengucapkan hal seperti ini; ‘Kelak saya tidak akan menjadi beban untuk kalian lagi’ atau ‘Saya ingin mengakhiri hidup,’ meski hal itu diungkapkan dalam situasi yang tidak serius,” katanya.

Walaupun tidak dikatakan secara langsung, lanjutnya, pernyataan tersebut bisa saja muncul dalam akun sosial media mereka, seperti yang dilakukan Rikus.

YMP, kata dia, pernah melakukan studi khusus terhadap pernyataan atau curhat remaja di media sosial.

“Hasilnya memperlihatkan hubungan serius antara isi curhatan dengan hasrat melakukan pengakhiran hidup,” katanya.

Ia juga mengatakan remaja yang menyakiti diri sendiri memiliki kemungkinan pengakhiran hidup yang lebih tinggi.

“Perilaku destruktif seperti melukai diri sendiri perlu diperhatikan serius,” ujarnya.

Sementara itu, sebuah kajian dari pengajar di Univesitas Katolik Santu Paulus Ruteng – Marianus Mantovanny Tapung, Maksimus Regus, Marselus R. Payong – juga menemukan bahwa penggunaan teknologi digital seperti media sosial yang tidak kritis dan bermanfaat, menjadi salah satu pemicu dalam melakukan tindakan fatalistik bunuh diri.

“Sekitar 85% orang muda Manggarai menggunakan teknologi digital ini untuk kepentingan komunikasi, tetapi banyak juga yang menggunakan untuk kepentingan yang tidak efektif, termasuk merusak diri dengan mengeksplorasi konten-konten yang bersifat kriminal, berbau fatalistik (game perang, pembunuhan dan bunuh diri), pornografi dan pornoaksi,” tulis mereka.

Mereka juga menyebut faktor lain yakni “semakin kurangnya pegangan norma/nilai dan kontrol sosial dari keluarga, masyarakat, agama dan negara.”

Perlunya Dukungan Orang Dekat

Jefryn menekankan pentingnya dukungan orang-orang dekat, seperti orang tua dalam kasus anak atau remaja.

Orang tua, kata dia, harus menunjukkan perhatian apabila menyadari bahwa anak mereka mulai menjauhkan diri dari lingkungan sosial.

“Ingatkan anak-anak bahwa Anda mendukung dan menyayangi mereka, terlepas dari apa pun yang terjadi,” ujarnya.

“Dukungan dari seorang terapis juga tidak kalah penting, terutama jika sang anak enggan terbuka kepada orang tuanya.”

Menurut Jefryn, perasaan terjebak atau putus asa atas suatu hal juga bisa menjadi pertanda adanya niat pengakhiran hidup pada seorang remaja.

Hani Kumala, Psikolog Biro Layanan Atmajaya menguatkan pernyataan Jefryn.

Menurut Hani, seseorang yang mempunyai keinginan bunuh diri yang sangat kuat belum tentu mau mati.

“Tetapi lebih karena mereka merasa lelah, mereka merasa capek dan nggak tahu harus ngapain lagi. Mereka berpikir pengen istirahat, pengen berhenti dari semuanya,” katanya.

Bunuh diri terjadi, kata dia, karena tidak adanya dukungan secara sosial.

“Dalam kasus bunuh diri ibu muda misalnya, ketika ia menceritakan masalahnya, mungkin suami atau keluarga tidak mendukungnya,” ujarnya.

“Ketika seseorang menceritakan masalahnya, mungkin jawaban yang diberikan, ‘ya sudah berdoa.’ Atau ‘ya sudah kamu jangan terlalu manja.’ Ya sudah tidak usah dipikirin,’” katanya.

Akhinya, kata dia, “orang-orang yang dalam keadaan tertekan ini tidak bisa menceritakan isi hatinya.”

“Satu-satunya cara yang mereka tahu untuk menghilangkan rasa capek dalam hidup mereka adalah mengakhiri semuanya,” katanya.

Demikian juga dalam kasus bunuh diri pada remaja atau siswa, kata Hani.

“Bisa jadi mereka capek, banyak masalah yang mereka alami. Mereka mau cerita, orang tua juga tidak siap, menghakimi, balik disalahkan.”

“Mungkin cerita ke guru BK [Bimbingan Konseling], tetapi guru BK belum dilatih bisa menjadi pendengar yang baik, konselor yang baik,” katanya.

Bunuh diri terjadi, kata dia, “biasanya karena respons orang di sekitar kurang memberi penerimaan atau dalam bahasa psikologinya kurang melakukan validasi terhadap emosi.”

Bergerak Bersama Mencegahnya

Di tengah kasus bunuh diri yang terus meningkat di Manggarai Timur, sejauh ini, belum ada upaya serius dari pemerintah, lembaga agama, dan kelompok sipil lainnya untuk mencegahnya.

Benediktus Fir, Kepala Bidang Perlindungan Anak, Pengolahan data Gender dan Anak Dinas P2KBPPPA Manggarai Timur mengatakan pada Februari tahun lalu pihaknya baru berdiskusi dengan sekitar 15 Kepala Sekolah SD hingga SMA/SMK di Borong untuk menyamakan persepsi tentang strategi dan inovasi yang tepat menekan angka bunuh diri bagi remaja di sekolah.

“Kenapa undang mereka, karena setiap waktu anak-anak ini selalu berada bersama mereka, sehingga mereka yang paling tahu karakter anak selain orang tua,” ujarnya.

Sementara itu, Jefryn mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai langkah preventif terhadap kasus bunuh diri.

Salah satunya, kata dia, adalah membenahi hubungan interpersonal.

“Kita koreksi jarak sosial kita. Kita temukan masalah dasarnya. Semua orang harus terlibat,” katanya.

Selain itu, jelasnya, “negara harus melakukan intervensi berbasis penyebab utama, bukan lips service” atau sebatas bicara.

“Edukasi tentang pola pengasuhan yang benar harus jadi prioritas,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada media agar tidak menjadi sarana belajar pengakhiran hidup dengan cara tak wajar, “karena keterbatasan pengetahuan tentang cara menulis kasus-kasus seperti ini.”

Hani menambahkan, di lembaga pendidikan perlu dibangun sebuah sistem di mana guru BK dilatih untuk bisa menjadi konselor yang baik.

“Di masyarakat perlu ada pelatihan tenaga konselor walaupun belum ada psikolog. Mungkin konselor di gereja atau orang-orang yang menyediakan dirinya jadi konselor,” katanya.

Demikian juga di Puskesmas-Puskesmas, menurut Hani, perlu ada tenaga kesehatan yang bisa menjadi konselor.

“Setidaknya, ketika ada yang tertekan, punya orang untuk bercerita, punya orang untuk menyampaikan keluh kesah tanpa merasa dihakimi, tanpa merasa bahwa emosinya disederhanakan,” ujarnya.