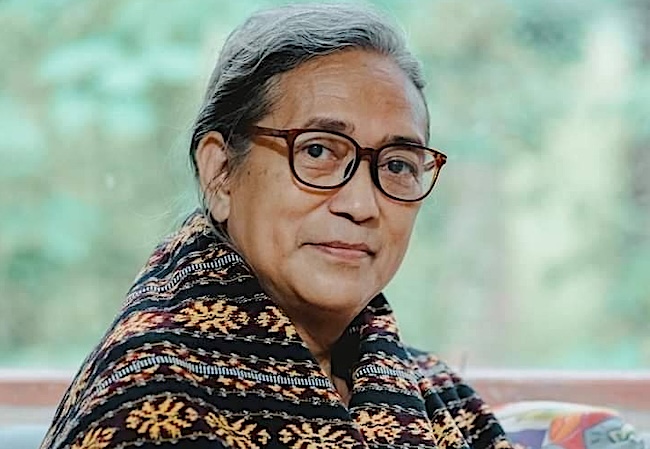

Floresa.co – Emmy Sahertian menghabiskan masa kecil di sebuah rumah beratap rumbia di Bakunase, desa di sebelah selatan Pulau Timor.

Ia meninggalkan rumah itu ketika beranjak dewasa, dan akhirnya memiliki pekerjaan yang mengharuskannya kerap bepergian ke tempat-tempat terpencil.

Baginya, “tempat-tempat terpencil tak sekadar yang sulit terjangkau infrastruktur. Jakarta pun punya ruang-ruang terkucil.”

Ketika pecah kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung lengsernya Soeharto, Emmy turut mendampingi korban pemerkosaan, membawa mereka ke “tempat-tempat terkucil yang aman dari teror.”

Emmy mengerti rasa aman saat itu “hanya sementara.” Sesudahnya teror terus menimpa korban pemerkosaan yang membuat mereka “hilang suara dan merasa tak lagi berharga.”

Perasaan semacam itu juga Emmy temukan ketika mendampingi pengidap HIV-AIDS di Papua, juga pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur yang mendapat kekerasan di Malaysia.

Lantaran sulit bersuara, “mereka terkungkung dalam pergumulan berlapis yang senyap.”

Ia turut melihat pergumulan itu pada diri Mariance Kabu. Pada 2014, pekerja migran asal Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT tersebut menjadi korban kekerasan oleh majikannya di Negara Bagian Selangor, Malaysia.

Setelah lima tahun hiatus, serangkaian sidang kembali digelar dengan hakim yang berganti-ganti. Pada akhir Juli, hakim dalam amarnya memutuskan majikan Mariance dan seorang rekan majikannya terbukti melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang [TPPO].

Namun, hakim membebaskan keduanya dari dakwaan penyiksaan lantaran bukti-bukti utama yang kasatmata, masing-masing sebuah tang dan sistem pengawasan berbasis video [CCTV] dinyatakan hilang.

Meski kecewa, Emmy, yang mendampingi Mariance dalam persidangan itu, mengaku tetap menghormati amar hakim sesuai peraturan perundang-undangan Malaysia.

“Yang perlu kami jaga sekarang ialah Mariance senantiasa merasa dirinya berharga. Dan, itu tidak mudah,” kata Emmy yang kini berusia 60 tahun.

“Sepuluh tahun silam,” kata Emmy, “Mariance sulit sekali berbicara, bahkan kepada saya. Sakitnya begitu dalam.”

Seiring waktu, “kepercayaan dirinya kembali pulih. Ia pelan-pelan bisa bersuara.”

Kini Mariance menjadi pelatih menenun di Hanaf Perempuan Flobamoratas [Hanaf], komunitas pemberdayaan mantan pekerja migran yang turut didirikan Emmy.

Dalam bahasa Dawan yang sebagian besar penuturnya tinggal di Pulau Timor, “hanaf” berarti bersuara.

Melalui Hanaf, “kami ingin teman-teman mantan pekerja migran kembali dapat bersuara dan menanamkan pada diri bahwa mereka memiliki harkat. Tak seorang pun boleh menghilangkan itu dari hidup mereka.”

Berdiri di sela-sela pandemi Covid-19 pada 2022, kegiatan Hanaf berpusat di rumah masa kecil Emmy di Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

“Hanafi adalah jalan bagi saya untuk kembali ke kampung halaman,” katanya.

Kepada Floresa pada 13 Agustus, Emmy bercerita lebih banyak soal pendirian Hanaf, pentingnya pemberdayaan bagi pekerja migran yang menjadi korban kekerasan dan bagaimana pemerintah harus berperan maksimal guna melindungi mereka. Berikut petikannya.

Bagaimana mula-mula pendirian Hanaf?

Sekitar 12 tahun lalu saya bertemu mahasiswa yang meneliti pekerja migran korban TPPO di Kupang. Mereka meriset untuk kebutuhan skripsi dan tesis.

Saya yang mempertemukan mahasiswa itu dengan teman-teman pekerja migran. Para mahasiswa itu mewawancarai teman-teman pekerja migran, menanyakan kekerasan yang menimpa mereka.

Ketika para mahasiswa merasa sudah memperoleh data yang memadai, saya bertanya pada mereka: “Begitu saja kah? Teman-teman pekerja migran hanya menjadi subjek penelitian, lalu Anda pergi?”

Sedih rasanya melihat teman-teman pekerja migran mesti bercerita panjang lebar soal kesakitan mereka, yang kelak hanya menjadi data dalam bundel skripsi dan ditaruh di rak perpustakaan.

Tidak ada dampak langsungnya bagi teman-teman pekerja migran. Sementara saya merasa hidup teman-teman pekerja migran lebih dari itu. Mereka tak sekadar subjek dan data.

Beberapa tahun sesudahnya, sejumlah peneliti lain datang ke Kupang. Sama, mereka hanya mewawancarai teman-teman pekerja migran dan pergi ketika selesai.

Ketika tiba masa pandemi Covid-19, saya semakin sering memikirkan soal itu. Acapkali saya membatin, “Apa yang bisa kita sama-sama lakukan untuk memulihkan hidup teman-teman pekerja migran?”

Saya lalu mengajak beberapa teman pegiat sosial berdiskusi. Kami sepakat membentuk suatu komunitas pemberdayaan bagi teman-teman pekerja migran, khususnya perempuan yang mengalami kekerasan.

Komunitas itu lalu kami namai Hanaf Perempuan Flobamoratas.

Apa saja kegiatan di Hanaf, dan mengapa memilih berfokus pada kegiatan itu?

Sebagian besar teman-teman pekerja migran di sekitar Kupang tumbuh dalam keluarga petani. Pada saat yang sama, kebun di sekitar rumah masa kecil saya, yang kini telah beratap genting dan bertembok bata, telah bertahun-tahun dimanfaatkan sebagai lahan tanam. Sumber airnya pun mencukupi sepanjang tahun.

Saya pikir, mengapa tidak mengajak mereka bercocok tanam?

Lahan keluarga saya sebetulnya kecil saja. Luasnya hanya sekitar 700 meter persegi. Meski begitu, saya berharap kebun kecil ini dapat memberi penghasilan bagi teman-teman pekerja migran.

Kami menanam sayuran organik di kebun kecil ini. Selain dari mulut ke mulut, panennya kami tawarkan melalui akun Instagram Hanaf.

Terpisah dari bercocok tanam, kami juga membuka kelas menenun. Kelas yang digelar di dalam rumah saya ini bermula dari cerita Mariance Kabu.

Mariance belajar menenun semenjak kecil. Ia sangat berbakat. Saya mengetahui itu karena menenun ialah salah satu terapi sepulangnya dari Malaysia.

Meski berbakat, ia tak sekalipun mendapat kesempatan untuk menjual hasil tenunannya.

Keluarga Mariance mendorongnya untuk menikah dan mengurus dapur alih-alih menenun, keahlian yang menurut Mariance justru dapat menambah pendapatan keluarganya.

Sesekali ia memang menenun, tetapi hanya untuk dipakai keluarganya menjelang acara adat.

Ketika perekonomian keluarganya memburuk, ia terpaksa mengambil pilihan menjadi pekerja migran.

Kita sama-sama mengetahui apa yang menimpa Mariance kemudian. Ia dilecehkan, disiksa dan sempat pada titik ketika ia merasa tidak berharga.

Kini Mariance menjadi pelatih menenun di Hanaf. Saya gembira melihatnya bangkit, kembali merasa berharga dan memberikan manfaat bagi orang-orang yang mungkin sebelumnya tak ia kenal.

Bertahun-tahun mendampingi pekerja migran yang menjadi korban kekerasan dan TPPO di Nusa Tenggara Timur, pembenahan apa yang menurut Anda mesti lekas dilakukan pemerintah setempat?

Jangan cuma bereaksi ketika pemerintah mendapat informasi ada korban kekerasan dan TPPO.

Saya sudah berkali-kali bilang, manfaatkan Dana Desa semaksimal mungkin untuk mencegah perginya warga setempat ke luar negeri tanpa perlindungan yang baik.

Mengurus TPPO di NTT itu tak bisa disamaratakan dengan Pulau Jawa atau Pulau Sumatra.

Provinsi ini terdiri dari banyak pulau kecil. Sebagian besar warga hidup di tempat-tempat terpencil dan belum sejahtera. Sementara lapangan pekerjaan begitu sempit di daerah mereka.

Mereka sering kelaparan. Ketika ada calo datang, menjadi lumrah ketika mereka terpikat dengan iming-iming, berharap tak lagi kelaparan dan akhirnya sejahtera.

Selama ini Dana Desa banyak dimanfaatkan untuk membangun tanpa memberi kesempatan bagi warga untuk berperan di dalamnya. Warga merasa jadi pengungsi di tanah sendiri.

Pertanyaan saya sekarang: apakah pemerintah tidak bisa memaksimalkan Dana Desa untuk mensejahterakan warga?

Upaya menemukan keadilan bagi korban kekerasan dan TPPO tak pernah mudah bagi siapapun yang mendampingi mereka. Itu juga kah yang Anda rasakan?

Ya, ibarat berada di lautan. Kami sudah mencoba semua gaya berenang untuk mencapai kapal yang di palkanya berdiri para petinggi negara.

Kapal itu terus menjauh, sehingga kami mesti pakai gaya berenang sendiri yang tidak ada panduannya di manapun.

Saya tahu ‘betapa keras’ pilihan hidup untuk mendampingi korban kekerasan dan TPPO. Tetapi saya juga tak ingin keluar dari pilihan hidup ini, seberapa pun saya akan dijegal atau dibungkam.

Editor: Ryan Dagur