Oleh: Smoothipay

Palpatine (Darth Sidious), dalam universe Stars Wars, pada awalnya hanyalah seorang senator dari Naboo. Ia muncul ke panggung politik galaksi sebagai figur yang tampak menenangkan. Dengan suara yang lembut dan sikap yang penuh perhitungan, ia menawarkan janji stabilitas pada saat republik sedang dilanda krisis.

Ia memahami ketakutan publik akan ketidakpastian ekonomi, ancaman separatis dan kegelisahan politik, lalu mengubah semuanya menjadi bahan bakar untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Sedikit demi sedikit, ia memposisikan diri sebagai satu-satunya solusi yang mampu “menyelamatkan” republik dari kehancuran. Padahal, dialah yang secara diam-diam merancang bencana itu.

Dalam bayang-bayang diplomasi, ia menenun jaring intrik yang rumit, menciptakan Perang Klon sebagai ancaman yang ia sendiri kendalikan. Menghadapi perang yang tampak tak berujung, republik pun bersedia menyerahkan kebebasan demi rasa aman.

Dan, ketika waktu akhirnya tepat, Palpatine memunculkan dirinya sebagai kaisar, menyulap demokrasi menjadi Kekaisaran Galaksi. Ia membakar lembaga-lembaga republik, memusnahkan para Jedi, memastikan bahwa tidak ada ruang tersisa untuk perbedaan pendapat. Kekuasaan mutlak dicapai, kebenaran digantikan oleh propaganda.

Wajah Palpatine, yang dulu saya kenal sejak kecil lewat film dan komik, selalu menjadi simbol kejahatan paling murni. Ia antagonis yang harus dilenyapkan agar dunia kembali pulih. Di usia muda, ia menjadi gambaran paling mudah untuk memahami pertentangan antara yang benar dan yang jahat, antara mereka yang mempertahankan republik dan mereka yang ingin melenyapkannya.

Dan anehnya, ketika dewasa, wajah itu kembali muncul dalam ingatan saya. Bukan di layar, tetapi di kamar kos yang sempit, di mana poster-poster Star Wars mulai kusam di antara cat dan kanvas.

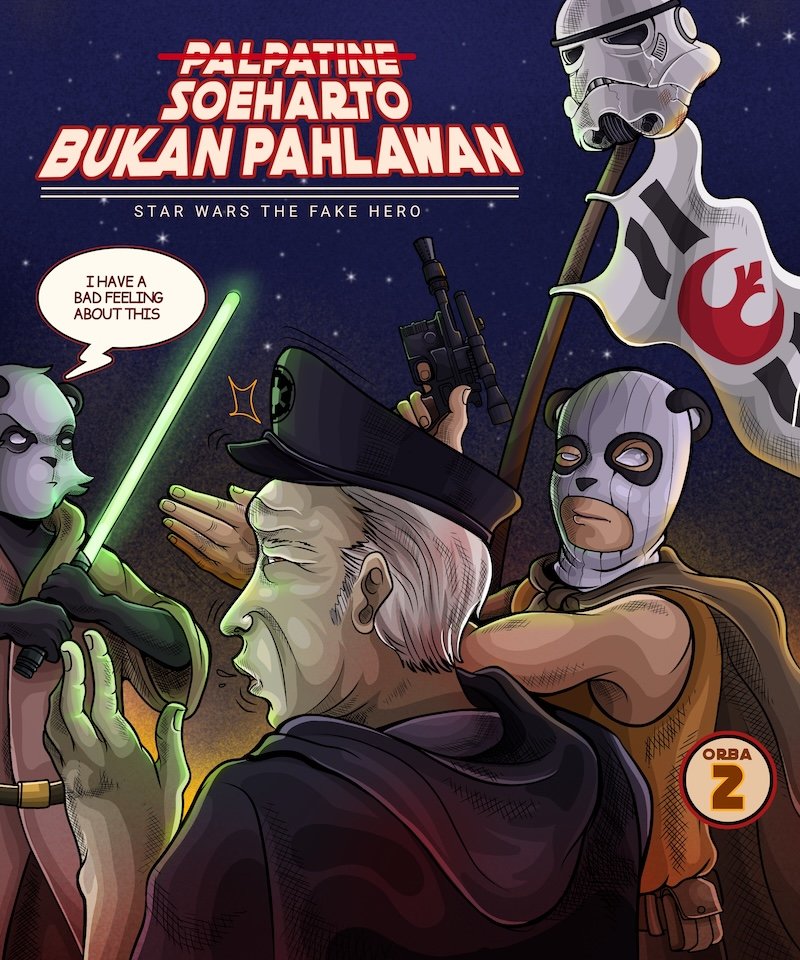

Saat berita mengenai Soeharto diumumkan sebagai Pahlawan Nasional, rasanya seperti melihat Palpatine tertawa, menyaksikan kemarahan saya, menyaksikan bagaimana sejarah kembali mencoba menulis dirinya sendiri menjadi kebenaran baru.

Orde Baru Empire

Baik Palpatine dalam semesta Star Wars maupun Soeharto dalam sejarah Indonesia modern sama-sama naik ke puncak kekuasaan melalui strategi yang penuh kalkulasi, manipulatif dan pada akhirnya menghancurkan fondasi demokrasi.

Palpatine memanfaatkan krisis politik untuk memperluas wewenangnya. Ia menciptakan Perang Klon sebagai ancaman yang tampak nyata, sehingga pembentukan Kekaisaran Galaksi dapat dibenarkan. Dengan satu deklarasi keadaan darurat, republik yang demokratis digantikan oleh kediktatoran. Jedi diburu, parlemen direduksi menjadi simbol kosong dan militer berada sepenuhnya di bawah kendalinya.

Soeharto melakukan pola serupa pasca peristiwa G30S 1965. Dengan memanfaatkan kekacauan politik, ia menciptakan ketakutan akut terhadap komunisme. Ia mengambil alih Angkatan Darat, mengisolasi Soekarno dan memastikan setiap bentuk oposisi dapat ditekan melalui intelijen seperti Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN).

Golkar dibentuk sebagai kendaraan politik tunggal dalam pemilu 1971, sementara dwi fungsi ABRI menjadikan militer hadir di setiap ruang kehidupan sipil. Media dikontrol, sejarah ditulis ulang dan rakyat diajari untuk percaya bahwa stabilitas adalah segala-galanya.

Sama seperti Palpatine, Soeharto mengklaim bahwa kekuasaannya diperlukan untuk “menyelamatkan bangsa”. Padahal, di balik itu ia membangun struktur kekuasaan absolut yang menguntungkan dirinya dan kroni-kroninya.

Kedua rezim ini membungkus kekuasaan dengan narasi “ketertiban dan kemajuan.” Di era Palpatine, galaksi tampak stabil, tetapi kebebasan habis direnggut. Holonet—jaringan informasi terpadu yang menjangkau seluruh galaksi—menayangkan propaganda yang menyebut Jedi sebagai pengkhianat, menampilkan Palpatine sebagai penyelamat dan menggambarkan kekaisaran sebagai puncak peradaban.

Tayangan Holonet tampil dengan visual kaku, hologram biru keperakan, pidato kaisar yang diproyeksikan di ruang publik dan laporan-laporan “resmi” yang seragam, tanpa kritik, tanpa celah. Semua informasi adalah milik negara, dan kebenaran hanya punya satu wajah, wajah kekaisaran.

Di bawah Soeharto, Indonesia memang mengalami pertumbuhan ekonomi, tetapi harga yang dibayar sangat tinggi. Pembungkaman pers dan penindasan aktivis menjadi rutinitas negara. Terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil. Mulai dari pembantaian 1965–1966, penculikan aktivis 1998, tragedi Biak, pendudukan Timor Timur, operasi “sapu bersih” Papua 1981, pembantaian Tanjung Priok 1984, DOM Aceh, hingga tragedi Talangsari 1989. Semuanya menunjukkan pola kekuasaan yang tidak pernah sungguh-sungguh berpihak pada rakyat.

Korupsi pun menjalar masif. Laporan Stolen Asset Recovery bersama Bank Dunia memperkirakan kerugian US$15–35 miliar atau Rp300 triliun jika dirupiahkan. Angka itu menempatkan Soeharto sebagai salah satu pelaku korupsi sistemik terbesar dalam sejarah modern. Lebih besar dari Ferdinand Marcos di Filipina, lebih luas dari Mobutu Sese Seko, presiden Kongo.

Dengan fakta itu, bagaimana mungkin gelar pahlawan diberikan?

Loyalis Prabowo dan beberapa intelektual tradisional sering menyerukan “rekonsiliasi nasional” untuk membenarkan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Tetapi seruan moral itu justru menunjukkan kebiadaban cara berpikir elit. Bagaimana berbicara tentang rekonsiliasi ketika negara bahkan belum mau mengakui kejahatannya? Bagaimana berbicara tentang rekonsiliasi ketika sejarah dijinakkan lewat kurikulum sekolah dan proyek penulisan ulang sejarah oleh tangan-tangan politik yang hari ini berkuasa?

Bagaimana berbicara tentang rekonsiliasi ketika hingga akhir hayatnya, Sipon tidak pernah mengetahui di mana Wiji Thukul, suaminya, berada? Bagaimana berbicara tentang rekonsiliasi ketika ratusan keluarga masih berdiri di depan istana setiap Kamis, memegang foto orang-orang yang tidak pernah kembali?

Menolak gelar pahlawan Soeharto bukanlah sekadar sikap politik terhadap rezim hari ini. Ia adalah penegasan etis, bahwa luka rakyat tidak boleh dipoles menjadi kebanggaan nasional.

Kekaisaran Galaksi di bawah Palpatine dan Orde Baru di bawah Soeharto memperlihatkan pola yang sama. Keduanya lahir dari dalih penyelamatan bangsa, bergerak dengan propaganda dan berakhir pada penindasan yang meninggalkan luka panjang. Palpatine menunjukkan bagaimana republik bisa dilumpuhkan dari dalam hingga menjadi tirani; Soeharto membuktikan bahwa pola itu dapat terjadi di dunia nyata, ketika stabilitas dipertahankan dengan kekerasan dan penghapusan ingatan.

Dalam semesta Star Wars, kekuasaan absolut seperti itu tidak pernah tumbang oleh kepatuhan. Ia ditantang oleh para Rebellion—sebuah kelompok perlawanan terorganisir yang berjuang melawan Kekaisaran Galaksi. Rebel Alliance ini terdiri dari warga biasa, senator yang membelot, pilot dan komunitas-komunitas yang menolak tunduk pada tirani Palpatine. Mereka bergerak dengan satu keyakinan: bahwa kebebasan tidak boleh dikorbankan demi stabilitas palsu yang dibangun kekuasaan otoriter.

Di dunia nyata, semangat seperti itulah yang relevan. Menolak gelar pahlawan bagi Soeharto bukanlah tindakan politik sempit, tetapi sikap moral: usaha menjaga kebenaran sejarah, membela para korban yang tak pernah diakui dan menolak upaya merias kejahatan negara menjadi kehormatan nasional.

Karena itu, Soeharto bukan pahlawan. Ia adalah penguasa yang meninggalkan jejak penindasan dan kerusakan sistemik. Yang dibutuhkan hari ini bukan glorifikasi masa lalu, tetapi keberanian seperti Rebellion dalam Star Wars, yaitu keberanian untuk menolak dominasi, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa republik tidak jatuh kembali ke tangan para penguasa yang memanipulasi ketakutan rakyat untuk mempertahankan kekuasaan.

Rebellion dalam Star Wars adalah simbol perlawanan terhadap tirani. Semangat itulah yang diperlukan ketika negara mencoba memutihkan luka sejarahnya sendiri.

Smoothipay adalah ilustrator dari Kabupaten Lembata, sekarang menjalani pendidikan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Ia mengerjakan beberapa karya visual untuk musik dan seni pertunjukan, aktif berkesenian di kolektif Banal Komunal di Lembata dan Jampas di Sewon Yogyakarta

Editor: Dominiko Djaga