Floresa.co – Para aktivis kemanusiaan mengingatkan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena untuk fokus mengurus masalah di bagian hulu dan memberantas jaringan mafia perdagangan orang yang tidak kunjung dibereskan oleh rezim pemerintahan sebelumnya, ketimbang hanya fokus pada masalah hilir soal pengiriman buruh migran.

Mereka menyampaikan hal itu merespons rencana Melki membentuk satuan tugas atau satgas yang akan menangani pengiriman pekerja migran.

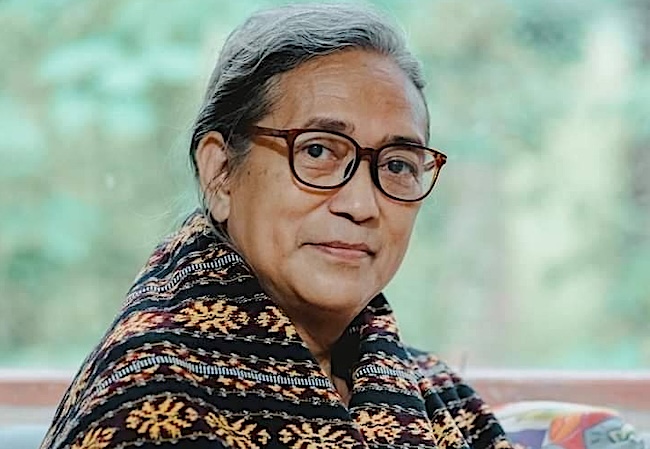

“Akar persoalan migrasi tidak sekadar pada proses pengiriman pekerja migran, melainkan pada situasi ekonomi yang kerap memaksa warga di pedalaman NTT memilih jalur migrasi non prosedural,” kata Pendeta Emmy Sahertian kepada Floresa pada 2 April.

Pendiri Hanaf Perempuan Flobamoratas, komunitas pendamping perempuan berbasis di Kupang itu, berkata, selain faktor ekonomi, sebagian besar pekerja migran non prosedural asal NTT terdesak karena kondisi yang kompleks, seperti bencana alam dan konflik lahan.

Karena itu, kata dia, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada proses migrasi yang legal, tetapi berupaya serius memperbaiki kondisi ekonomi di daerah-daerah asal pekerja migran, termasuk optimalisasi dana desa dan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Dengan begitu, “migrasi non prosedural bisa diminimalisasi dan masyarakat memiliki pilihan untuk tetap bertahan dan bekerja di kampung halaman.”

Seperti Apa Rencana Gubernur?

Melki menyampaikan rencana pembentukan satgas tersebut dalam jumpa pers usai kunjungan kerja di Kabupaten Malaka pada 28 Maret.

Rencana itu merespons kasus Tindak Pidana Perdagangan [TPPO] yang masih marak di NTT, di mana Malaka selalu menjadi kabupaten penyumbang kasus terbanyak.

Melki berharap pembentukan satgas ini bisa menekan masalah TPPO sampai angka nol.

Warga NTT yang menjadi buruh migran mesti berangkat secara “legal dan dipersiapkan dengan baik,” katanya sebagaimana dikutip dari Tribun Flores.

Ia menyebut persiapan dengan baik itu mencakup kemampuan bahasa calon buruh migran dan skill atau keterampilan.

Melki menambahkan, upaya pencegahan TPPO akan fokus dari tingkat desa dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, hingga pelaku usaha yang bergerak di bidang migrasi tenaga kerja.

Melki berkata kepada Floresa pada 3 April bahwa rencana itu “masih dalam proses,” tanpa merinci kapan satgas tersebut akan dibentuk.

Jangan Sampai Mengulang Pola Lama

Pendeta Emmy berkata, rencana Melki “butuh pendalaman lebih serius” agar jangan “mengulang pola lama yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya.”

Ia berkata, model program seperti ini sudah dilakukan, namun “pelaksanaannya nihil.”

Ia menyebut contoh Satgas Badan Pelayanan Perlindungan PMI [BP3MI] maupun layanan satu atap yang pernah dibentuk pada era Penjabat Gubernur NTT, Ayodia Kalake.

Satgas itu tertuang dalam dalam Keputusan Gubernur NTT nomor 135 tahun 2024 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Emmy berkata, langkah yang dibuat Pemerintah NTT sejauh ini belum efektif karena tidak menyentuh akar persoalan.

Hal ini, kata dia, juga tampak dalam rencana Melki soal satgas yang lagi-lagi fokus pada pengiriman buruh migran.

Kalaupun dibentuk, katanya, satgas juga harus memiliki divisi khusus yang bekerja di hulu, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan struktural masyarakat.

“Satgas ini harus bertransformasi” katanya, demi “memastikan masyarakat tidak lagi terpaksa migrasi karena kondisi ekonomi yang menghimpit.”

Sementara itu Suster Laurentina Suharsih, seorang biarawati Katolik dari Kongregasi Suster-Suster Penyelenggaraan Ilahi berkata, ia mengapresiasi niat baik pemerintah jika benar-benar ingin memperbaiki tata kelola pengiriman pekerja migran, mulai dari level desa, kabupaten, hingga provinsi.

Langkah itu, kata dia, patut didukung apabila mampu memberikan perlindungan lebih bagi masyarakat dan menekan angka TPPO.

Namun, suster yang biasa mengurus jenazah buruh migran itu meragukan efektivitas keberadaan satgas, mengingat-sama seperti catatan Emmy-pengalaman sebelumnya menunjukkan pembentukan satgas “sebatas formalitas.”

Laurentina berkata, satgas di masa lalu terkesan eksklusif, karena “kurang melibatkan partisipasi masyarakat, dan tidak berpihak pada perjuangan rakyat kecil yang terpaksa bermigrasi secara non-prosedural karena desakan ekonomi.”

Karena itu, sebelum membentuk satgas baru, “seharusnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap program-program serupa sebelumnya.”

Evaluasi itu pun, katanya, perlu dibarengi dengan pembentukan “tim pengawas khusus agar kinerja satgas benar-benar terkontrol sehingga pelaksanaan di lapangan berjalan efektif.”

Putus Mata Rantai Mafia TPPO

Pendeta Emmy juga memberi catatan lain bahwa, “komitmen pemerintah memerangi TPPO akan sia-sia jika tidak disertai upaya memutus mata rantai mafia perekrutan buruh migran non prosedural yang kerap memanfaatkan kerentanan warga.”

“Apalagi, skema perdagangan orang kini semakin kompleks, termasuk melalui penipuan digital dan pemalsuan identitas,” katanya.

Sementara Suster Laurentina berkata, pemerintah perlu menjalankan kebijakan perlindungan pekerja migran yang sebenarnya sudah diatur dalam sejumlah regulasi.

Karena itu, pemerintah jangan hanya membuat aturan, “tetapi juga konsisten dalam menjalankannya.”

Pemerintah juga perlu “membuka ruang kritik dan dialog bersama masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok yang selama ini bersentuhan langsung dengan persoalan migrasi.”

Sementara itu Maria Hingi, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Wilayah NTT berkata, salah satu langkah strategis menekan TPPO adalah penguatan pengawasan di level desa.

Ia mencontohkan ketika pada tahun lalu SBMI membentuk satgas desa di Desa Camplong 2, Kabupaten Kupang, lengkap dengan peraturan desa terkait perlindungan pekerja migran.

Ia mengklaim, sejak adanya peraturan tersebut, proses keluar masuk calon buruh migran di desa itu lebih terpantau dan terkendali.

“Pola pengawasan tersebut dimulai dari proses pendataan PMI, baik yang masih aktif bekerja di luar negeri maupun yang sudah kembali ke kampung halaman,” katanya kepada Floresa pada 2 April.

Karena itu, ia menilai, “jika pemerintah ingin menerapkan sistem serupa secara lebih luas, maka pengawasan di tingkat desa harus diperkuat, termasuk mewajibkan aparat desa melakukan pendataan secara berkala terhadap warganya yang keluar masuk sebagai buruh migran.”

Hal ini penting, katanya, untuk memastikan pengendalian dan perlindungan calon pekerja migran berjalan efektif.

Kasus TPPO yang Masih Marak di NTT

Saban tahun, NTT terus menjadi provinsi dengan kasus TPPO memprihatinkan.

Tingginya angka TPPO di NTT membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2024 menetapkannya sebagai provinsi darurat perdagangan orang.

Merujuk pada data Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT, sepanjang Januari hingga Agustus 2023 terdapat 100 pekerja migran asal NTT yang meninggal dunia. Sebagian besar diduga menjadi korban TPPO.

Data BP3MI NTT yang dilansir Detik.com menyebutkan, korban meninggal tersebar di 18 kabupaten. Kabupaten Malaka mencatat jumlah korban terbanyak, yakni 18 orang, disusul Ende (14 orang), Flores Timur (12 orang), Timor Tengah Selatan (10 orang), Kupang (4 orang), Timor Tengah Utara (5 orang), Lembata (3 orang), Belu (5 orang), Sikka (4 orang), dan Nagekeo (7 orang).

Korban lainnya berasal dari Sumba Barat Daya (8 orang), Sumba Barat (3 orang), Sumba Timur (2 orang), serta masing-masing satu orang dari Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Tengah, dan Rote Ndao.

Sementara itu, sepanjang 2023, Polda NTT bersama Polres di daratan Timor mencatat 44 laporan polisi terkait kasus TPPO.

Dari jumlah tersebut, 256 orang menjadi korban dan 53 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Editor: Ryan Dagur