Oleh: Cypri Jehan Paju Dale

Merespons tuntutan UNESCO yang meminta adanya Environmental Impact Assessment (EIA) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek di dalam dalam kawasan Taman Nasional Komodo, baru-baru ini PT Komodo Wildlife Ecotourism (KW) menggelar pertemuan yang diklaim sebagai konsultasi publik di Golo Mori, Labuan Bajo. Pertemuan pada 23 Juli itu merupakan langkah terbaru korporasi tersebut untuk meloloskan rencana bisnisnya di Pulau Padar yang menjadi lahan konsesinya.

Dokumen itu dikerjakan oleh pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan pihak perusahaan. Dihadiri undangan terbatas yang dipilih oleh pihak perusahaan, pertemuan itu antara lain diisi pemaparan tentang rencana pembangunan pusat bisnis PT KWE.

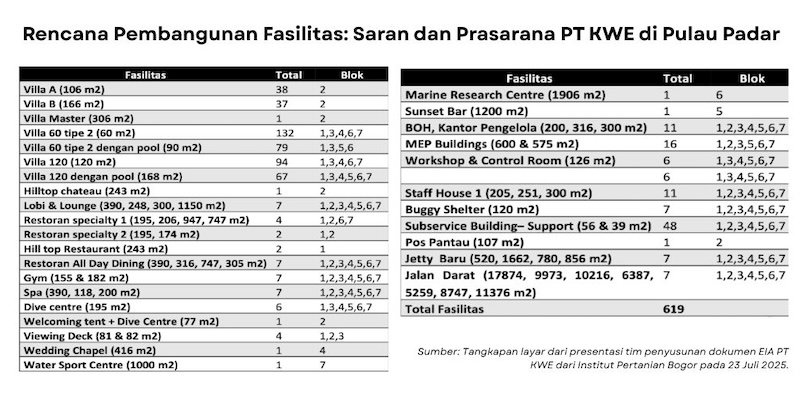

Sebuah dokumen pemaparan dari IPB menyingkap rahasia besar yang selama ini disembunyikan dari publik dan UNESCO, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab pada status Taman Nasional Komodo sebagai Situs Warisan Dunia.Dari dokumen itu terungkap bahwa bahwa PT KWE akan mengembangkan pusat bisnis pariwisata di Pulau Padar yang terdiri dari 619 unit bangunan. Ratusan bangunan itu mencakup antara lain 448 villa, 13 restaurant, sebuah bar raksasa seluas 1.200 m2, 7 lounge, 7 gym center, 7 spa center, 67 kolam renang. Selain itu ada sebuah Hilltop Chateau (bangunan castle/istana bergaya Perancis) dan sebuah wedding chapel (gereja yang dipakai untuk acara pernikahan).

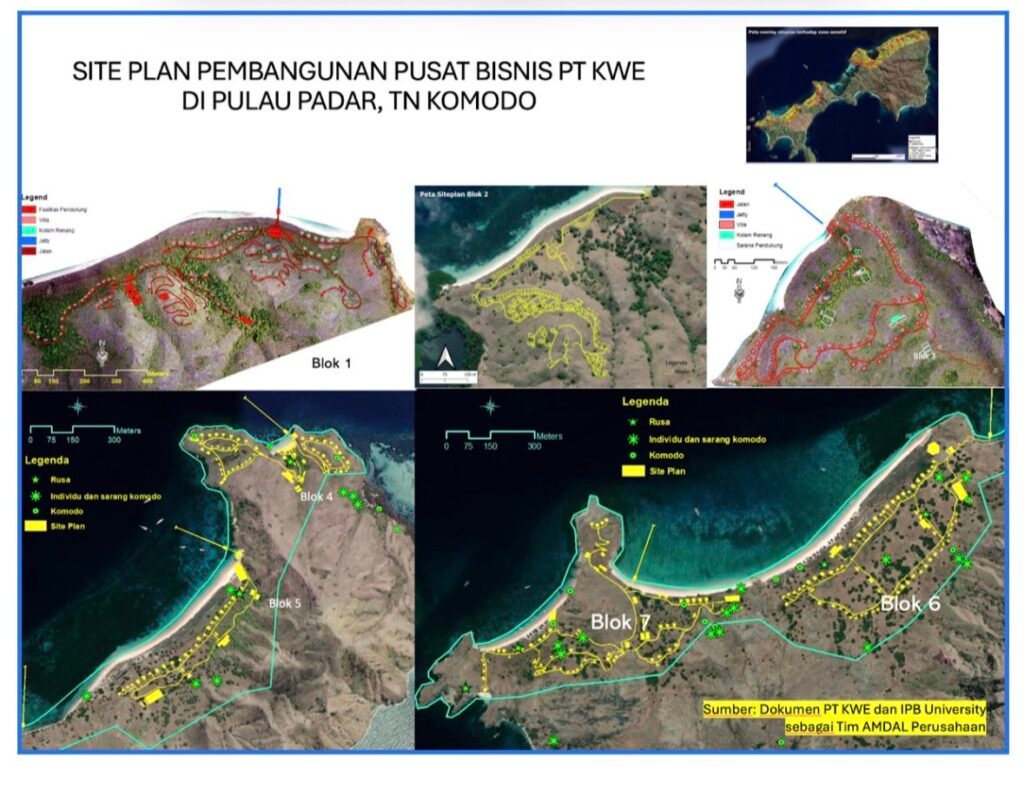

Rangkaian bangunan itu didirikan di atas lokasi seluas 274,13 hektare di sepanjang pesisir utara Padar, tempat di mana Pink Beach dan Long Beach yang merupakan dua dari ikon utama Taman Nasional Komodo berada.

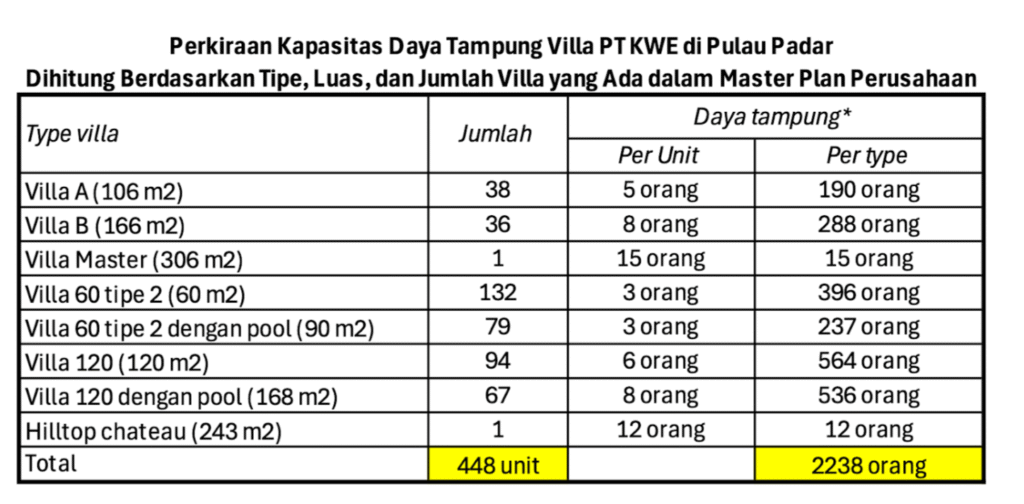

Rencana bangunan itu menggambarkan bahwa PT KWE akan mengembangkan pusat bisnis skala raksasa. Dengan perkiraan rata-rata kebutuhan ruang villa per orang sebesar 20 meter persegi (5×4 meter), maka kapasitas daya tampung pusat bisnis adalah 2.238 orang (lihat tabel di bawah). Ditambah dengan karyawan, katakanlah 762 orang (untuk melayani 2.238 tamu), pusat bisnis ini akan menjadi hunian manusia sebanyak 3.000 orang. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari jumlah seluruh penduduk Pulau Komodo, yaitu 1.989 orang pada tahun 2024.

Ditambah dengan jumlah pengunjung harian turis ke Pulau Padar seperti yang terjadi selama ini, maka kawasan yang sebelumnya merupakan zona rimba untuk kepentingan perlindungan Komodo ini akan berubah total menjadi kawasan bisnis yang padat.

Rencana bisnis PT KWE di Pulau Padar ini sekaligus memberi gambaran yang mengerikan terkait situasi Taman Nasional Komodo ketika semua perusahaan yang sudah diberi konsesi mulai beroperasi. Selain PT KWE yang menguasai 274,13 hektare di Pulau Padar dan 154,6 hektare di Pulau Komodo (Loh Liang) dengan konsesi perizinan sarana wisata (IUPSWA), ada PT Segara Komodo Lestari (PT SKL) yang menguasai 22,1 hektar di Pulau Rinca, dan PT Sinergindo Niagatama yang menguasai 15,3 hektar di Pulau Tatawa.

Terbaru, ada juga PT Nusa Digital Creative dan PT Pantar Liae Bersaudara. Kedua perusahaan ini menggantikan PT Flobamor, perusahaan milik Pemprov NTT yang mendapat konsesi untuk jasa wisata alam seluas 712,12 hektare. Selain itu, ada PT Palma Hijau Cemerlang (PT PHC) yang beroperasi melalui Perjanjian Kerja Sama dengan Balai Taman Nasional Komodo di kawasan seluas 5.815,3 hektar. Jenis bisnis perusahaan ini belum dijelaskan secara terang kepada publik. Dalam Bahasa Kepala BTNK, Hendrikus Siga, perusahaan itu akan “membantu konservasi”.

Jelas bahwa beroperasinya perusahaan-perusahaan di dalam Taman Nasiona Komodo akan mengubah secara drastis bentang alam dengan keanekaragaman yang unik yang menjadi daya dukung kehidupan satwa Komodo. Dengan kata lain, konsesi bisnis mengancam status konservasi dan Nilai Universal Luar Biasa (Outstanding Universal Value, OUV) Taman Nasional Komodo sebagai Situs Warisan Dunia.

Lima Masalah, Satu Kesimpulan

Selain mengancam keutuhan bentang alam dan merusak habitat Komodo, ada setidaknya lima persoalan lain mengapa konsesi bisnis swasta di dalam Taman Nasional Komodo bermasalah dan karena itu seharusnya dihentikan.

Lima persoalan itu adalah: ketidakadilan agraria, kejahatan konservasi dengan memanipulasi zonasi, ekologi politik birokrasi Indonesia yang di satu sisi memiliki kesadaran ekologis yang rendah dan disisi lain digerogoti korupsi kebijakan yang akut, praktek monopoli bisnis yang vulgar, dan merusak reputasi pariwisata NTT dan Indonesia pada umumnya.

Pertama, ketidakadilan agraria. Sebelum menjadi kawasan konservasi, wilayah darat dan laut yang sekarang menjadi Taman Nasional Komodo adalah tanah air dan ruang hidup masyarakat setempat, termasuk Ata Modo yang merupakan penduduk asli pulau itu. Kawasan itu dulunya diambil dari mereka secara paksa dengan alasan akan dikelola untuk perlindungan Komodo dan habitatnya.

Wilayah yang menjadi konsesi PT KWE di Loh Liang, misalnya, adalah kebun warga Ata Modo berbentuk lodok, yaitu sistem tenurial pembagian tanah dengan pola seperti jaring laba-laba seperti yang ada di Manggarai, Flores bagian barat. Sejak penetapan sebagai taman nasional pada tahun 1980, lodok itu dihancurkan, aktivitas bertani di wilayah itu dilarang. Konsesi PT KWE di Pulau Padar adalah juga lokasi mata pencaharian Ata Modo, tempat mereka menangkap ikat dan mengumpulkan madu.

Tanah itu dirampas dari warga Ata Modo dengan alasan konservasi, lalu diserahkan kepada PT KWE untuk membangun bisnis. Ata Modo dicampakkan menjadi masyarakat tanpa tanah, politisi dan pengusaha tertentu menjadi tuan tanah yang menguasai ratusan hektar beserta keuntungan bisnis dari menguasai tanah di kawasan konservasi dan episentrum pariwisata super-premium. Ini adalah praktek ketidakadilan agraria yang sangat brutal.

Karena ketidakadilan yang brutal seperti inilah, tidak mengherankan bahwa Ata Modo, terutama dari garis keturunan yang adalah pemilik tanah di lodok di Loh Liang mempermasalahkan penguasaan PT KWE di kawasan itu. Persoalan intinya, kalau kawasan itu dijadikan zona pemanfaatan bisnis, kenapa tidak dikembalikan saja kepada Ata Modo untuk diusahakan lewat bisnis pariwisata milik komunitas? Mengapa sekarang para pemilik tanah yang kini dikuasai PT KWE dan keturunan mereka yang menjadi tuan tanah, juga Ata Modo sekarang dan seluruh keturunan mereka nanti menjadi masyarakat tanpa tanah?

Kedua, utak-atik zonasi yang menggerus habitat Komodo. Pemerintah beralasan bahwa konsesi bisnis perusahaan-perusahaan di Taman Nasional Komodo tidak bermasalah karena diberikan di zona pemanfaatan. Yang tidak diberitahukan kepada publik dan disampaikan kepada UNESCO adalah bahwa zonasi sudah diutak-atik pada tahun 2012 demi membentangkan karpet merah bagi perusahaan-perusahan itu yang diberi konsesi sejak tahun 2014.

Dalam zonasi sebelum tahun 2012, Pulau Padar seluruhnya adalah zona inti dan zona rimba. Melalui SK No. SK.21/IV-SET/2012, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) LHK mengkonversi 303,9 hektare lahan di pulau itu menjadi zona pemanfaatan wisata darat. Seturut desain tapak, zona pemanfaatan ini kemudian dibagi menjadi 275 hektare untuk ruang usaha dan 28,9 hektar untuk ruang wisata publik. Dua tahun kemudian, pada September 2014, KLHK menerbitkan perizinan bagi PT KWE, di mana 274,13 hektare dari total 275 hektare ruang usaha diserahkan kepada perusahaan itu.

Manipulasi zonasi yang sama dilakukan Pulau Tatawa. Pada 2001, Pulau Tatawa adalah zona rimba. Melalui SK No. SK.21/IV-SET/2012, pihak KLHK mengkonversi 20,944 hektare lahan di pulau itu menjadi zona pemanfaatan wisata darat. Berdasarkan desain tapak, zona pemanfaatan ini dibagi menjadi 14,454 hektare untuk ruang publik dan 6,49 hektare untuk ruang usaha. Pada tahun 2014, PT SN mendapat konsensi di Pulau Tatawa seluas 6,49 hektare. Wilayah konsesi itu diperluas lagi pada tahun 2018 melalui Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi No: SK. 38/PJLHK/PJLWA/KSA.3/7/2018. Dalam keputusan itu, ruang bisnis diperluas menjadi 17,497 hektar. Dan pada bulan April 2020, KLHK menerbitkan ulang izin usaha PT SN dengan memberinya konsesi seluas 15,32 hektar.

Dalam utak-atik zonasi dan konsesi ini, BTNK dan KLHK menjadi pagar yang makan tanaman. Menariknya, perubahan zonasi pada tahun 2012 itu tidak dikoordinasikan dengan UNESCO, sehingga UNESCO mempermasalahkannya sekarang setelah diprotes oleh masyarakat sipil.

Ketiga, struktur ekologi politik birokrasi Indonesia yang ditandai dengan sangat rendahnya kesadaran ekologis di satu sisi dan maraknya praktek korupsi kebijakan di sisi lain. Pemilik perusahaan-perusahaan yang sekarang mendapat konsesi bukanlah entrepreneur murni atau profesional. Mereka adalah sekaligus pejabat negara yang memiliki akses langsung dan tidak langsung pada perumusan kebijakan atau memiliki koneksi sangat dekat dengan pembuat kebijakan.

PT KWE adalah contoh paling gamblang. Saat mendapat konsesi di Pulau Komodo dan Padar, Setya Novanto yang adalah pemilik awal PT KWE adalah Ketua Umum Partai Golkar yang kemudian menjadi Ketua DPR RI (2014-2016). PT SKL yang mendapat konsesi di Pulau Rinca adalah milik Plataran Group yang memiliki koneksi dekat dengan Presiden Joko Widodo. Fasilitas perusahaan ini menjadi tempat deklarasi pencalonan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres tahun 2014. Selain itu, fasilitas hotel dan kapal milik perusahaan ini sering digunakan oleh Presiden Joko Widodo dan keluarganya dalam kunjungan mereka ke Labuan Bajo pada periode 2014-2023, baik kunjungan resmi maupun pribadi. Sementara itu, PT SN yang menguasai pulau Tatawa terkoneksi dengan Wilmar Group. Dan Wilmar Group terkoneksi dengan bisnis anak-anak Presiden Joko Widodo antara lain melalui PT Persis Solo.

Kasus konsesi PT Flobamor juga pola kelicikan yang lainnya. Perusahaan milik pemerintah provinsi NTT ini pada awalnya mendapat konsesi IUPJWA di Pulau Padar dan Komodo pada masa kepemimpinan Gubernur Victor Bungtilu Laiskodat, pengusaha dan politisi Partai Nasdem. Setelah Laiskodat tidak lagi menjabat gubernur (dan bersama istrinya, Julie Laiskodat, menjadi anggota DPR-RI dari Partai Nasdem), PT Flobamor yang merupakan perusahaan pemerintah daerah dikeluarkan dari Taman Nasional Komodo. Konsesinya diambil alih PT Nusa Digital Creative, perusahaan baru yang pemiliknya adalah Varel Tristan Ayub Laiskodat.

Ceritanya tidak hanya selesai di situ. Sebagaimana ramai dilaporkan dalam investigasi media, taipan Artha Graha Group, Tomy Winata, yang adalah kerabat Victor and Julie Laiskodat saat ini ikut beroperasi di TN Komodo melalui PT KWE.

Struktur kepemilikan dan cara kerja perusahaan-perusahaan ini menunjukkan corak ekologi politik birokrasi Indonesia yang ditandai oleh rendahnya tanggung jawab pelestarian lingkungan di satu sisi dan watak koruptif di sisi lain. Kendati seringkali mengusung jargon konservasi dan pembangunan berkelanjutan, lewat akses pada kebijakan tentang zonasi dan perizinan, gerombolan pejabat dan pengusaha ini menyasar kawasan konservasi untuk dijadikan kawasan bisnis berkeuntungan tinggi. Dan, bisnis itu dilakukan tidak lain dan tidak bukan oleh diri dan keluarga mereka sendiri.

Keempat, praktek monopoli bisnis yang vulgar dan tidak tahu malu. Kita tahu bahwa Taman Nasional Komodo adalah jantung pariwisata Flores. Bersamaan dengan ekosistem alam dan budaya seluruh kepulauan, Taman Nasional Komodo dengan satwa komodo, keindahan alam bawah laut dan bentang alam daratnya mengundang wisatawan. Banyak entrepreneur profesional, mulai dari skala kecil di komunitas hingga perusahaan besar membuka bisnis sarana dan jasa wisata alam di Flores. Dalam konteks bertumbuhnya investasi ini, adanya perusahaan yang memenangkan konsesi di dalam Taman Nasional Komodo karena kedekatan mereka dengan pembuat kebijakan adalah sebuah praktek monopoli. Menguasai sejumlah lokasi strategis sebagai basis, perusahaan-perusahaan ini akan mengembangkan sayap bisnisnya pada semua unit kegiatan wisata di dalam Taman Nasional. Tidak hanya usaha kecil dan pariwisata berbasis komunitas yang kalah bersaing, perusahaan-perusahan besar di Labuan Bajo pun dirugikan oleh praktek monopoli ini.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tamu hotel di Manggarai Barat pada 2024 adalah 453.622 dengan rata-rata length of stay atau durasi tinggal hanya 1,695 hari. Dengan demikian, dibutuhkan ketersediaan akomodasi untuk 768,889 satuan huni (jumlah tamu dikalikan durasi tinggal) dalam setahun. Memiliki 448 villa dan satu chateau dengan daya tampung 2.238 orang di jantung pariwisata Labuan Bajo, PT KWE dapat memonopoli 54% dari kebutuhan tamu itu. Perhitungannya seperti ini. Dengan rata-rata durasi tingal sebesar 1,695 hari, PT KWE di Pulau Padar dapat menguasai 418.835 satuan dari 768.889 satuan huni wisatawan.

Kelima, adanya pusat-pusat bisnis di dalam habitat Komodo merusak reputasi pariwisata Flores yang dibangun sebagai pariwisata berkelanjutan dengan basis kelestarian alam dan budaya serta distribusi manfaat seadil-adilnya bagi masyarakat setempat. Sikap pemerintah yang mengabaikan prinsip pengelolaan Situs Warisan Dunia yang ditegaskan UNESCO juga akan menghancurkan reputasi pariwisata Indonesia di pasar internasional.

Pariwisata adalah bisnis yang rentan dengan reputasi. Turis bukan hanya sekelompok manusia hedon yang datang untuk bersenang-senang. Mereka memiliki rangkaian nilai ekologis, sosial, dan budaya. Tergerusnya habitat komodo oleh bisnis pariwisata, pelanggaran hak masyarakat setempat, monopoli bisnis, praktek korupsi adalah racikan yang mematikan bagi reputasi pariwisata Flores. Reputasi sebagai pariwisata berkelanjutan akan segera diganti oleh imij pariwisata berbasis resor mewah yang dibangun dengan praktek-praktek manipulatif dan korupsi sistemik.

Ketika pemerintah ugal-ugalan memfasilitasi bisnis segerombolan kroni pengusaha-penguasa, nasib Taman Nasional Komodo dan pariwisata Flores kini tergantung kepada masyarakat adat, masyarakat sipil, komunitas pelaku pariwisata dan UNESCO.

Apakah komunitas Ata Modo dan masyarakat adat lainnya di Flores akan begitu dungunya sehingga mengikhlaskan begitu saja tanah air mereka yang diambil secara paksa dengan alasan konservasi lalu diserahkan ke segelintir orang yang tiba-tiba menjadi tuan tanah di kampung halaman mereka?

Apakah pelaku pariwisata di Labuan Bajo, baik yang skala kecil maupun skala besar, akan begitu saja membiarkan praktek monopoli merugikan usaha mereka dan sekaligus merusak Taman Nasional Komodo yang adalah jantung dari pariwisata di Flores?

Apakah masyarakat sipil Flores dan Indonesia pada umumnya akan membiarkan praktek korupsi kebijakan memporakporandakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang paling lestari dengan satwa Komodo di dalamnya?

Dan, UNESCO, apakah lembaga itu akan membiarkan dirinya ditipu oleh AMDAL dan konsultasi publik abal-abal oleh pejabat pemerintah Indonesia?

Semoga tidak!

Cypri Jehan Paju Dale adalah warga adat Flores

Editor: Ryan Dagur

Artikel ini adalah bagian kedua dari dua seri tulisan yang menyoroti bahaya ekspansi korporasi swasta di Taman Nasional Komodo. Artikel pertama fokus pada siasat licik pemerintah Indonesia menghindari sejumlah catatan UNESCO yang prihatin pada situasi Taman Nasional Komodo sebagai Situs Warisan Dunia dengan masuknya berbagai korporasi swasta. Artiket tersebut bisa dibaca di sini.